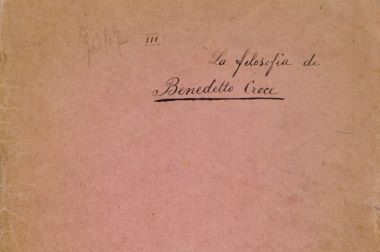

Va ben oltre le astratte considerazioni sui caratteri dell’‘umano’, questa nota stesa da Antonio Gramsci su ‘La filosofia di Benedetto Croce’, nel ‘Quaderno 10 (XXXIII) 1932 -1935 dell’edizione critica; laddove il numero romano, XXXIII, è quello a suo tempo assegnato dalla cognata Tatiana Schucht alla morte di Gramsci, nell’aprile 1947, prima di inviare i 33 quaderni a Mosca, da cui tornarono in Italia nel 1945, per essere pubblicati da Einaudi in dieci volumi, tra il 1948 2 il 1951. Il quaderno 10 non è solo l’occasione di fare i conti con Benedetto Croce e il suo tentativo di critica del marxismo (la “filosofia della prassi”), ma, attraverso di loro, con tutta la tradizione del pensiero occidentale e italiano in particolare. Nella citazione riportata (par. 49, ‘Punti per un saggio sul Croce’) emerge la particolarità dell’essenza ‘politica’ dell’uomo, che si afferma nei suoi sforzi per trasformare le condizioni materiali della sua esistenza.

«La questione è sempre la stessa: cos’è l’uomo? cos’è la natura umana? Se si definisce l’uomo come individuo, psicologicamente e speculativamente, questi problemi del progresso e del divenire sono insolubili o rimangono di mera parola. Ma se si concepisce l’uomo come l’insieme dei rapporti sociali, intanto appare che ogni paragone tra uomini nel tempo è impossibile, perché si tratta di cose diverse, se non eterogenee. D’altronde, poiché l’uomo è anche l’insieme delle sue condizioni di vita, si può misurare quantitativamente la differenza tra il passato e il presente, poiché si può misurare la misura in cui l’uomo domina la natura e il caso. La possibilità non è la realtà, ma è anch’essa una realtà: che l’uomo possa fare una cosa o non possa farla, ha la sua importanza per valutare ciò che realmente si fa. Possibilità vuol dire ‘libertà’. La misura delle libertà entra nel concetto d’uomo. Che ci siano le possibilità obbiettive di non morire di fame, e che si muoia di fame ha la sua importanza, a quanto pare. Ma l’esistenza delle condizioni obbiettive, o possibilità o libertà non è ancora sufficiente: occorre ‘conoscerle’ e sapersene servire. Volersene servire. L’uomo, in questo senso, è volontà concreta, cioè applicazione effettuale dell’astratto volere o impulso vitale ai mezzi concreti che tale volontà realizzano. Si crea la propria personalità: 1) dando un indirizzo determinato e concreto (‘razionale’) al proprio impulso vitale o volontà; 2) identificando i mezzi che rendono tale volontà concreta e determinata e non arbitraria; 3) contribuendo a modificare l’insieme delle condizioni concrete che realizzano questa volontà nella misura dei propri limiti di potenza e nella forma piú fruttuosa. L’uomo è da concepire come un blocco storico di elementi puramente individuali e soggettivi e di elementi di massa e oggettivi o materiali coi quali l’individuo è in rapporto attivo. Trasformare il mondo esterno, i rapporti generali, significa potenziare sé stesso, sviluppare sé stesso. Che il ‘miglioramento’ etico sia puramente individuale è illusione ed errore: la sintesi degli elementi costitutivi dell’individualità è ‘individuale’, ma essa non si realizza e sviluppa senza un’attività verso l’esterno, modificatrice dei rapporti esterni, da quelli verso la natura a quelli verso gli altri uomini in vari gradi, nelle diverse cerchie sociali in cui si vive, fino al rapporto massimo, che abbraccia tutto il genere umano. Perciò si può dire che l’uomo è essenzialmente ‘politico’, poiché l’attività per trasformare e dirigere coscientemente gli altri uomini realizza la sua ‘umanità’, la sua ‘natura umana’.»

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere.