Gli elementi di frattura tra centro politico e popolo, già emerse nei primi anni del Novecento e capaci di gettare l’Impero zarista nel caos, continuarono a covare silenziosamente nel vasto e composito territorio imperiale, fino a esplodere quando la pressione esercitata dalla guerra raggiunse livelli insostenibili.

Con lo scoppio della guerra, la Duma all’epoca in carica prese la controversa decisione di autosospendersi, per agevolare l’azione del governo e compattarsi dietro la figura dello zar, mandando un messaggio di unità e patriottismo.

Nonostante la decisione formale di sospendere i lavori all’inizio della guerra, la Duma continuò a operare in modo limitato, soprattutto per approvare il bilancio dello Stato. Tuttavia, dopo la disastrosa ritirata dell’esercito russo nell’estate del 1915, i deputati appartenenti ai gruppi di centro e sinistra si organizzarono formando il cosiddetto Blocco Progressista. Questo gruppo parlamentare chiedeva una riforma del sistema politico in senso costituzionale, proponendo un’interpretazione della legge fondamentale che rafforzasse il ruolo della Duma e introducesse elementi di una vera monarchia parlamentare. La reazione dello zar fu dura, optando per lo scioglimento dell’assemblea, segnando un punto di non ritorno nel contesto di un paese stremato dalla guerra e dai subbugli politici.

Il collasso del sistema si rese ancor più evidente nel malfunzionamento dei trasporti e nei problemi di distribuzione degli approvvigionamenti al fronte e nelle grandi città.

Il mancato rifornimento degli alimenti era causato prevalentemente dalla difficoltà nella produzione del grano a causa della mancanza di forza-lavoro per l’assenza della maggior parte degli uomini. Destabilizzati dalle requisizioni forzate del grano, i contadini tornarono a fare affidamento al sicuro sistema dell’Obscina, mandando in frantumi la riforma agraria introdotta da Stolypin.

L’elemento di destabilizzazione maggiore fu probabilmente la scelta di Nicola II di assumere personalmente il comando dell’esercito; licenziato il capo delle forze armate, addossandogli la colpa e la responsabilità della grande ritirata, lo zar lasciò la capitale per raggiungere il quartier generale.

I suoi consiglieri suggerirono in più occasioni di non farsi carico del comando delle truppe, per non rischiare di divenire il volto dei fallimenti militari del paese; ritenendolo un tentativo di indebolire la propria figura, l’imperatore licenziò chi lo aveva messo in guardia.

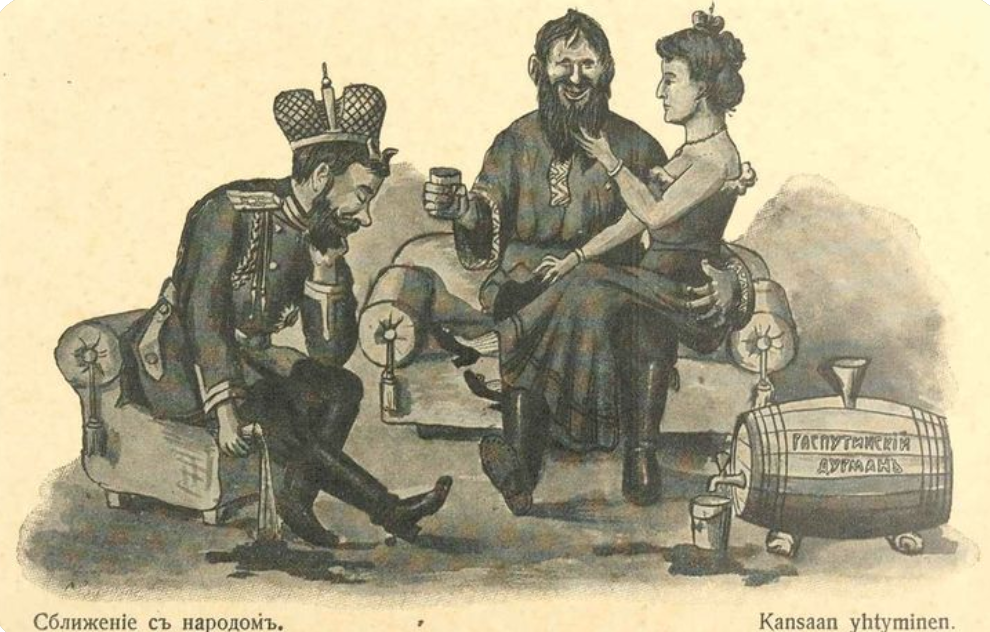

L’assenza prolungata dello zar dalla corte contribuì ad alimentare le voci e le dicerie intorno a una figura già discussa e controversa: il monaco siberiano Grigorij Rasputin. Avvicinatosi alla famiglia imperiale grazie alla presunta capacità di alleviare le sofferenze del giovane erede Alexei, affetto da emofilia, Rasputin acquisì rapidamente un’influenza significativa presso la zarina e, indirettamente, sullo stesso zar. La sua presenza a corte e il suo stile di vita, caratterizzato da comportamenti ambigui e da un rapporto disinvolto con la sessualità, divennero oggetto di scandali pubblici e di una campagna diffamatoria che minò ulteriormente la credibilità del regime agli occhi dell’opinione pubblica e dell’aristocrazia.

L’assenza prolungata dello zar dalla corte contribuì ad alimentare le voci e le dicerie intorno a una figura già discussa e controversa: il monaco siberiano Grigorij Rasputin. Avvicinatosi alla famiglia imperiale grazie alla presunta capacità di alleviare le sofferenze del giovane erede Alexei, affetto da emofilia, Rasputin acquisì rapidamente un’influenza significativa presso la zarina e, indirettamente, sullo stesso zar. La sua presenza a corte e il suo stile di vita, caratterizzato da comportamenti ambigui e da un rapporto disinvolto con la sessualità, divennero oggetto di scandali pubblici e di una campagna diffamatoria che minò ulteriormente la credibilità del regime agli occhi dell’opinione pubblica e dell’aristocrazia.

Ad alimentare ulteriormente il processo di delegittimazione della famiglia imperiale contribuì la germanofobia, esplosa con particolare virulenza allo scoppio della guerra. È importante ricordare, infatti, che molte delle figure ai vertici dello Stato, inclusa la stessa zarina, erano di origine tedesca, un elemento che traspariva chiaramente dai loro nomi. Particolarmente emblematici in tal senso erano il primo ministro Boris Stürmer, il cui cognome suscitava diffidenza in un periodo di forte ostilità verso tutto ciò che fosse tedesco, e la zarina Alessandra, il cui nome da nubile, Alice d’Assia, rimandava direttamente alla sua provenienza germanica. In un clima segnato dalla guerra contro l’Impero tedesco, tali ascendenze divennero oggetto di sospetto e alimentarono la percezione di un’élite distante e, in parte, “straniera”.

Ad alimentare ulteriormente il processo di delegittimazione della famiglia imperiale contribuì la germanofobia, esplosa con particolare virulenza allo scoppio della guerra. È importante ricordare, infatti, che molte delle figure ai vertici dello Stato, inclusa la stessa zarina, erano di origine tedesca, un elemento che traspariva chiaramente dai loro nomi. Particolarmente emblematici in tal senso erano il primo ministro Boris Stürmer, il cui cognome suscitava diffidenza in un periodo di forte ostilità verso tutto ciò che fosse tedesco, e la zarina Alessandra, il cui nome da nubile, Alice d’Assia, rimandava direttamente alla sua provenienza germanica. In un clima segnato dalla guerra contro l’Impero tedesco, tali ascendenze divennero oggetto di sospetto e alimentarono la percezione di un’élite distante e, in parte, “straniera”.

Un ulteriore elemento di crisi fu la rivolta scoppiata in Asia Centrale nell’estate del 1916. Alcune delle popolazioni dell’area, i norodtsy (non-russi) erano considerate non civilizzate e perciò non possedevano la cittadinanza imperiale; non possedendo tale diritto erano però anche esentati da molti doveri legati allo status di cittadino, tra cui il prestare servizio militare.

Quando infatti si tentò di reclutare queste popolazioni per svolgere lavori al fronte la regione si ribellò, partecipando a destabilizzare ulteriormente la fragilità dello stato.

L’apice si raggiunse nel novembre del 1916 con la riapertura della IV Duma, in occasione della quale il leader dei liberal democratici, Pavel Miljukov, tenne un discorso che è passato alla storia con il titolo di “Stupidità o tradimento?”.

Nell’orazione Miljukov elencava una serie di decisioni controproducenti e inspiegabili del governo, culminando ogni punto con la domanda retorica: “è stupidità o tradimento?”. Il discorso colpì fortemente l’opinione pubblica, divenendo uno slogan dell’opposizione che richiedeva un cambio di leadership.

Pochi mesi dopo, infatti, nel febbraio del 1917, scoppiò una rivolta che scosse l’Impero Russo dalle fondamenta, portando alla caduta della monarchia e all’istituzione di una nuova forma di governo.

Meno nota al grande pubblico rispetto alla Rivoluzione d’Ottobre, quella di febbraio rappresenta in realtà un passaggio cruciale: espressione diretta del malessere diffuso tra la popolazione, segnò l’inizio della fine per l’autocrazia zarista e aprì una fase di profonda instabilità politica che avrebbe cambiato per sempre il destino della Russia.