Quando Stalin consolidò la sua posizione alla guida dell’Unione Sovietica, alla fine degli anni Venti, la rivoluzione era ormai lontana dagli entusiasmi del 1917 e dalle incertezze della NEP. Al paese serviva, almeno secondo il nuovo leader, una direzione unica, una dottrina capace di salvare lo Stato socialista dall’arretratezza economica e dall’isolamento internazionale. La svolta arrivò già nel 1924 quando, presentando al Comintern la dottrina del “socialismo in un solo paese”, Stalin dichiarò che l’URSS avrebbe dovuto costruire il socialismo autonomamente, senza attendere rivoluzioni in Occidente. Era una scelta che rifletteva il clima di ostilità internazionale, gli insuccessi dei movimenti socialisti europei e la fragilità interna del paese; ma, soprattutto, era una mossa politica che assegnava al partito un compito titanico: trasformare un’economia contadina in una potenza industriale moderna.

Per sostenere la necessità di modernizzare il paese, Stalin pronunciò un discorso che rimase celebre, ricordando le sconfitte che la Russia aveva subito nei secoli proprio a causa del suo ritardo economico e tecnico: dalle invasioni mongole alla guerra di Crimea, passando per le umiliazioni inflitte dalle potenze occidentali. Nel 1928, infatti, venne lanciato il Primo Piano Quinquennale, che trasformò la struttura economica del paese con una rapidità mai vista nella storia russa. Il Gosplan, l’organo di pianificazione, divenne il centro operativo di questo progetto: fabbriche, acciaierie, miniere e grandi centrali elettriche sorsero dal nulla, mentre milioni di lavoratori si spostavano dalle campagne alle città. Le nuove metropoli industriali nacquero come simboli di un futuro di acciaio ed elettricità, promesso da una propaganda che presentava ogni sacrificio come necessario alla costruzione del socialismo.

L’industrializzazione in realtà aveva un costo enorme, che Stalin decise di far ricadere soprattutto sulle campagne. Per sostenere la crescita delle città e finanziare l’acquisto di macchinari dall’estero serviva grano in grandi quantità. Nacque così il metodo uralo-siberiano, una strategia di requisizione straordinaria che prevedeva perquisizioni, confische e arresti nei confronti dei contadini che non consegnavano allo Stato le quote richieste.

Ad alimentare ulteriormente la tensione contribuì la campagna contro i kulaki, i contadini che durante la NEP avevano migliorato la propria condizione economica e che, per questo, Stalin indicava come nemici della collettivizzazione e rappresentanti di un egoismo “borghese”. La loro relativa agiatezza fu trasformata in un capro espiatorio: il regime alimentò l’idea che fossero loro ad ostacolare il progresso e ad affamare le città. Il termine “kulako” finì così per designare non solo chi aveva realmente accumulato ricchezza, ma chiunque mostrasse resistenza o esitazione di fronte alle richieste dello Stato.

Questa campagna preparò il terreno per la collettivizzazione forzata, avviata su larga scala nel 1929. Le piccole aziende agricole familiari vennero incorporate nei kolchoz, le fattorie collettive, o nei sovchoz, le aziende statali. Molti contadini reagirono disperati, convinti che ciò che possedevano non potesse essere messo in comune, soprattutto il bestiame, che nella cultura rurale era considerato parte integrante della famiglia. Il risultato fu un’ecatombe di animali: milioni di capi di bestiame furono abbattuti per evitare che diventassero proprietà del collettivo, un gesto che aggravò ulteriormente la crisi agricola.

La combinazione tra requisizioni forzate, caos amministrativo, deportazioni dei kulaki e abbattimento del bestiame provocò, tra il 1931 e il 1933, una colossale carestia che colpì duramente soprattutto l’Ucraina, il Caucaso settentrionale, il bacino del Volga, il Kazakistan e molte regioni dell’estremo oriente. È questo il contesto dell’Holodomor (morte per fame), la carestia ucraina che causò milioni di vittime. La storiografia contemporanea tende a escludere l’interpretazione del fenomeno come genocidio pianificato contro il popolo ucraino, poiché non emergono prove che indichino una volontà deliberata di distruggere specificamente la popolazione ucraina. Ciò non riduce la portata della tragedia, né la responsabilità politica del regime, che non solo non richiese aiuti internazionali, ma indirizzò la maggior parte degli aiuti alle regioni orientali dove si percepiva una maggiore debolezza del regime, soprattutto in virtù dell’esapansione giapponese verso la Manciuria.

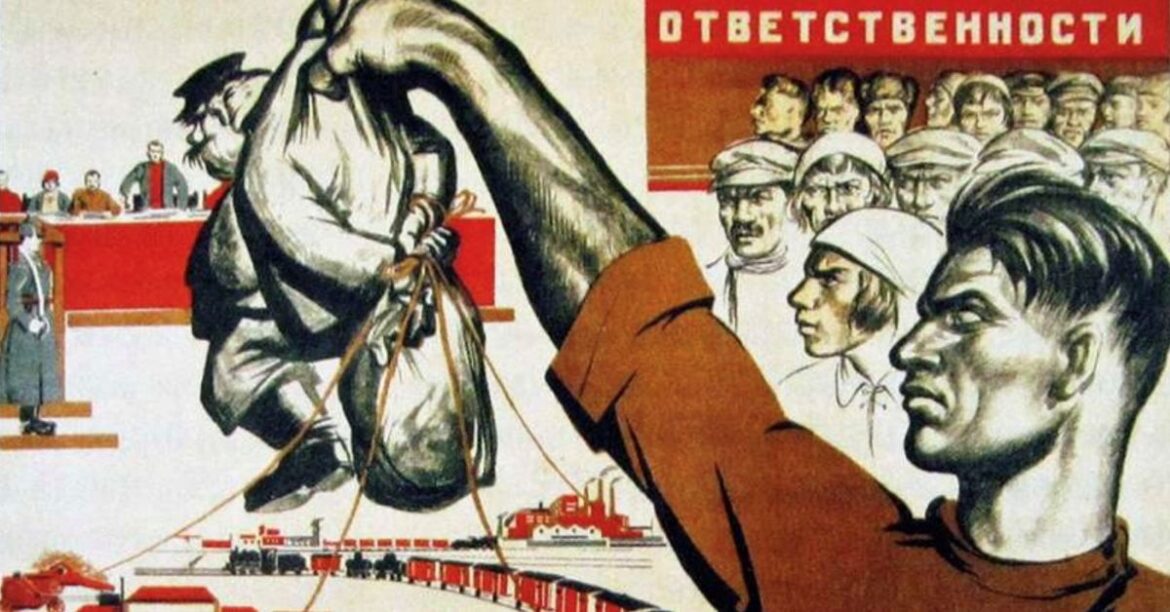

Mentre le campagne sprofondavano nella crisi, l’industria sovietica cresceva a ritmi impressionanti. Le nuove fabbriche aumentavano la produzione di acciaio, carbone, cemento ed energia elettrica; masse di giovani operai si trasferivano nelle città alla ricerca di un futuro che il regime presentava come eroico; il culto dell’operaio modello cominciava a prendere forma. La propaganda celebrava i successi, mentre le tragedie rurali venivano taciute o attribuite al sabotaggio dei kulaki.

Alla metà degli anni Trenta, il volto dell’Unione Sovietica era completamente cambiato. L’industrializzazione aveva creato una potenza capace di competere con gli Stati più avanzati, ma lo aveva fatto al prezzo di un immenso sacrificio umano. Le campagne erano state spezzate, la società tradizionale distrutta, l’autorità dello Stato imposta in ogni angolo del paese. Stalin aveva costruito il socialismo secondo la sua visione: un sistema fondato sulla disciplina, sulla pianificazione e sul controllo assoluto.

E’ a questa fase che gli storici fanno riferimento quando adoperano il termine di “totalitarismo” per descrivere il regime staliniano.