L’Autore è Direttore Generale di Arpa Campania.

Quest’anno ricorre il quarantacinquesimo del 23 novembre, non un anniversario tondo ma comunque significativo, a cui si è tuttavia sovrapposta la inusuale concomitanza delle elezioni regionali in Campania così come il quarantennale del 2020 fu soffocato dalla pandemia.

La vividezza della memoria collettiva è un valore in sé, non solo per gli storici e la ricerca storiografica ma anche per lo sviluppo della cultura e l’alimentazione della civiltà in genere. Ma lo è, a maggior ragione, per la protezione civile laddove la conoscenza e lo studio del catalogo delle calamità e dei precedenti è necessario elemento di avanzamento e consapevolezza del sistema della prevenzione e dell’autodifesa collettiva.

Il 23 novembre 1980 rappresenta un giorno nefasto negli annali della storia nazionale e meridionale e non solo irpina e campana. Ma è anche una data spartiacque tra la morte del vecchio modello, assistenzialista e centralista, della protezione civile italiana imperniata sulla sola gestione del post-evento e la faticosa gestazione del nuovo ed attuale modello di una protezione civile multilivello e policentrica, organizzata a rete come servizio nazionale territoriale fondato sul concorso molteplice e sul pluralismo organizzativo e funzionale delle componenti e strutture operative e, soprattutto, basata sulla previsione e prevenzione prima che sull’intervento in emergenza, che pure ne rappresenta il nocciolo ineliminabile.

La peculiare gravità del terremoto di quarantacinque anni fa, assimilabile a quello di Messina e dello Stretto del 27 dicembre 1908 e di Avezzano del gennaio 1915, fu determinata, oltre che dalla inaudita durata e dalla violenza delle scosse ondulatorie e sussultorie, dall’estensione del territorio colpito con intensità distruttiva per 17.000 chilometri quadrati dall’Irpinia al Vulture, su un’area corrispondente – come rilevò Zamberletti – all’intero Belgio. Esso attraversò il confine tra Campania, Puglia e Basilicata sconquassando le province di Avellino, Salerno e Potenza e coinvolgendone diverse altre in onda ridotta.

I dati salienti di quella convulsa tragedia: la scossa domenicale delle 19.34 durata un minuto e mezzo, preceduta ed accompagnata da uno spaventoso boato, con epicentro a Conza della Campania nelle viscere dell’Appennino campano-lucano, di magnitudo quasi del 10° grado della scala Mercalli e di 6.9 di quella Richter. Un bilancio catastrofico di 2.570 morti, 8.850 feriti e circa 350.000 sfollati e senzatetto su una macroregione tragicamente sinistrata, con centinaia di comuni variamente coinvolti – di cui 542 in Campania – da una frattura di faglia scatenatasi a circa trenta chilometri di profondità e lungamente visibile nella superficie terrestre dell’epicentro.

L’intervento di soccorso dello Stato fu gravemente ostacolato dalle oggettive caratteristiche di un territorio troppo esteso e difficile da raggiungere, per le circostanze di tempo e di luogo, dall’orografia impervia, dall’allora accidentata rete stradale e delle comunicazioni, dalla polverizzata disseminazione dei centri urbani e delle contrade rurali laddove la vetustà del patrimonio edilizio amplificò in misura enorme gli effetti distruttivi della catastrofe.

La storia della protezione civile è fatta soprattutto di eventi sismici ed idrogeologici, più disastrosi e drammaticamente luttuosi i primi, molto più frequenti e numerosi i secondi, oltre che da un’ampia gamma di rischi insistenti sul nostro territorio – tra cui quello vulcanico – ma in pochi decenni è profondamente evoluto il livello strutturale e tecnologico delle strumentazioni disponibili per fronteggiarli e gestirli al loro verificarsi. Oggi, in caso di terremoto, la geolocalizzazione dell’epicentro e dell’area di riferimento viene effettuata in tempo reale dal centro, grazie alla moderna strumentazione scientifica della rete sismica nazionale, in grado così di indirizzare subito e puntualmente gli interventi sul territorio colpito con le modalità più appropriate.

Nel 1980, invece, con le limitate tecnologie dell’epoca ed a causa delle insufficienze oggettive della rete informativa e di comunicazione, ci vollero alcuni giorni per determinare con precisione l’intero perimetro del territorio colpito, per individuare e raggiungere i comuni più gravemente sinistrati, per operare la gerarchizzazione e quantificazione dei danni, stabilendo le direttrici ed i fabbisogni per gli interventi di soccorso da spalmare razionalmente sul territorio.

A livello istituzionale, dopo le prime lunghe ore di stordimento, si sviluppò una drammatica e convulsa sequenza: la tribolata visita nelle zone terremotate del Presidente Pertini, proveniente da un viaggio in Grecia, tra le macerie del Potentino e di Sant’Angelo dei Lombardi, con la successiva esternazione presidenziale a reti unificate dal Quirinale; la rimozione del prefetto di Avellino Lobefalo; le conseguenti dimissioni, poi rientrate, del Ministro dell’Interno Rognoni; il contestuale e proficuo insediamento del Commissario di governo Zamberletti e del nuovo prefetto di Avellino Carmelo Caruso.

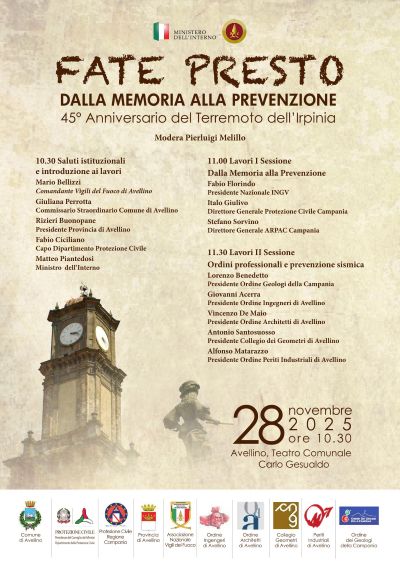

Si stigmatizzò, nella furiosa polemica politica e mediatica, la debacle delle strutture dello Stato per i gravi ritardi ed inefficienze; si lacerò gravemente in quei giorni il rapporto di fiducia tra istituzioni ed opinione pubblica; fu ingiustamente additato il Prefetto Lobefalo come caprio espiatorio, poi prosciolto sul piano penale e riabilitato in via amministrativa, di una oggettiva e più ampia responsabilità di sistema. Si sfiorò la crisi del governo, allora presieduto da Forlani, e si polemizzò sulla presunta incapacità del Ministero dell’Interno a vocazione generalista a gestire la protezione civile, da rendere specialistica. Ma pochi, tuttavia, osservano che il ritardo comunicativo fu determinato da cause generali e riguardò gli stessi mezzi di comunicazione e persino il famoso titolo “Fate presto“, giustamente pubblicato dal Mattino a caratteri cubitali ma solo nell’edizione di mercoledì 26 novembre.

Si cita frequentemente, come simbolo del ritardo nell’intervento, questa storica titolazione come messaggio di disperazione e perentoria richiesta alle istituzioni di tempestività, fino a quel momento carente, nel dispiegamento dell’azione di soccorso. Il drammatico appello risultò vero e giusto ma è opportuno approfondire l’analisi cronologica e storiografica della reale dinamica degli eventi – in parte sfatando luoghi comuni – anche utile a comprendere pienamente ed in positivo il salto di qualità realizzato da ieri ad oggi, soprattutto sul piano organizzativo, culturale, tecnologico e della prevenzione di protezione civile.

Spesso i giornalisti sono i primi ad intervenire agilmente sugli eventi e sui luoghi, anche precedendo la comunicazione istituzionale, ed il contributo dell’informazione risulta sempre prezioso anche in protezione civile. Nell’edizione di lunedì 24 novembre, a poche ore dal sisma, il Mattino titolava “Un minuto di terrore. I morti sono centinaia“, senza però recare notizie precise sulle zone colpite e soffermandosi soprattutto sul rovinoso crollo del palazzo di via Stadera nel quartiere di Poggioreale di Napoli, l’evento più drammaticamente evidente per le decine di vittime ma anche perché l’unico verificatosi nel capoluogo di regione. E quindi anche la ramificata macchina dell’informazione giornalistica scontava nell’immediato la generale ed oggettiva difficoltà di comprendere rapidamente l’entità e l’ampiezza del disastro e la sua smisurata geolocalizzazione territoriale.

Martedì 25 novembre, dopo un giorno e mezzo, lo stesso quotidiano napoletano titolava più realisticamente “I morti sono migliaia. Centomila i senzatetto“. Solo il giorno successivo – cioè a circa trenta ore dalla catastrofe – compariva, nella cubitale titolazione, il grido di dolore rimasto memorabile “Cresce in maniera catastrofica il numero dei morti e dei senzatetto. FATE PRESTO per salvare chi è ancora vivo“, invocandosi l’intensificazione dell’immane sforzo di salvataggio delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Dall’aspra polemica politica e parlamentare dell’immediato post-sisma scaturì l’istituzione – dapprima con un semplice ordine di servizio e poi con decreto legge – del Dipartimento della Protezione Civile, inizialmente in acceso dualismo con l’apparato del Ministero dell’Interno, la figura del Commissario delegato poi Ministro senza portafogli della protezione civile nell’ambito del governo Spadolini, con il successivo consolidamento del modello dipartimentale per l’esercizio delle fondamentali competenze di livello statale.

Sul piano territoriale prese avvio la complessa vicenda della ricostruzione pubblica e privata delle zone terremotate della Campania e Basilicata – disciplinata dalla fondamentale legge 219 del 1981 – tra poteri commissariali ed autonomie locali, con i suoi specifici strumenti urbanistici ed organismi tecnici, con i periodici e sofferti rifinanziamenti, le problematiche edilizie in sito e di delocalizzazione fuori sito, le opere infrastrutturali, la realizzazione di nuclei industriali nelle aree interne e di montagna, con un lungo processo di riedificazione ed al tempo stesso di sviluppo socio-economico tra luci ed ombre, apportatore di profonde trasformazioni del tessuto civile, protrattosi per alcuni stralci e risvolti sino a pochi anni fa.

Alcune figure di quella tormentata fase storica meritano di essere positivamente ricordate, almeno tre: il protagonista dell’avvio della ricostruzione e pioniere della nuova protezione civile, Giuseppe Zamberletti; il prefetto della ricomposizione istituzionale dopo lo strappo, Carmelo Caruso, ad Avellino dal 26 novembre ’80 al giugno 1984 e, per i Vigili del Fuoco, l’ing. Elveno Pastorelli di radici irpine.

Superato il vetusto modello, la protezione civile ha vissuto dall’inizio degli anni ’80 un decennio di sperimentalismo innovativo, fino al varo della moderna legge quadro n. 225/92 – oggi assestata nel vigente Testo Unico n. 1/2018 – istitutiva dell’attuale servizio nazionale a rete della protezione civile. Esso costituisce un sistema organico espressione dell’insieme dello Stato-comunità, fondato sul policentrismo istituzionale ed operativo, sulla molteplicità dei livelli, delle componenti e strutture, sulla piena responsabilizzazione delle autonomie territoriali e sociali soprattutto nelle forme del volontariato associato, sull’organizzazione dipartimentale e sui poteri di emergenza in ambito statale, su una forte strumentazione tecnologica e, soprattutto, sulla compiuta valorizzazione del momento della previsione e prevenzione come ante e prius rispetto al posterius della gestione dell’emergenza e del suo superamento.

Oggi, ai sensi del Codice della protezione civile, le Agenzie ambientali e l’ISPRA, coordinate nel Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), fanno parte della necessaria cassetta degli attrezzi, concorrendo, per gli aspetti di competenza, alla molteplicità delle strutture operative del sistema e partecipando ai relativi organismi di raccordo operativo.

In definitiva, in quasi mezzo secolo sono ovviamente cambiati molti aspetti della realtà sociale, politica ed istituzionale in cui viviamo ma si è completamente capovolto il concetto e lo schema della protezione civile sotto il profilo funzionale, organizzativo, normativo, strutturale e tecnologico, evolvendo dal tradizionale modello del soccorso assistenziale a quello della previsione e prevenzione, anche in raccordo con la comunità scientifica.

Oggi la parola d’ordine decisiva – anche dopo il terribile biennio della pandemia ed alla luce del rischio bradisismico/vulcanico dell’area flegrea in Campania – è quella della protezione civile intesa soprattutto come prevenzione, strutturale e non strutturale, oltre che come intervento tempestivo ed efficiente di gestione dell’emergenza calamitosa.

Sono passati ormai quattro decenni più un lustro dall’evento che oggi ricordiamo ma la memoria del 23 novembre deve rimanere indelebile nella consapevolezza e cultura collettiva, non soltanto per chi ne fu testimone diretto (come me all’epoca sedicenne), affinché non sia più necessario un “fate presto” e perché la tragedia come vissuta allora più non accada.