Venendo meno la monarchia zarista, il nuovo governo, autodefinitosi provvisorio in attesa delle elezioni per l’Assemblea costituente, era organizzato nel modo seguente: un organismo esecutivo emerso dal comitato costituito provvisoriamente dai leader della Duma, sciolta con la decadenza della monarchia. Al vertice del governo vi era il principe Georgij L’vov.

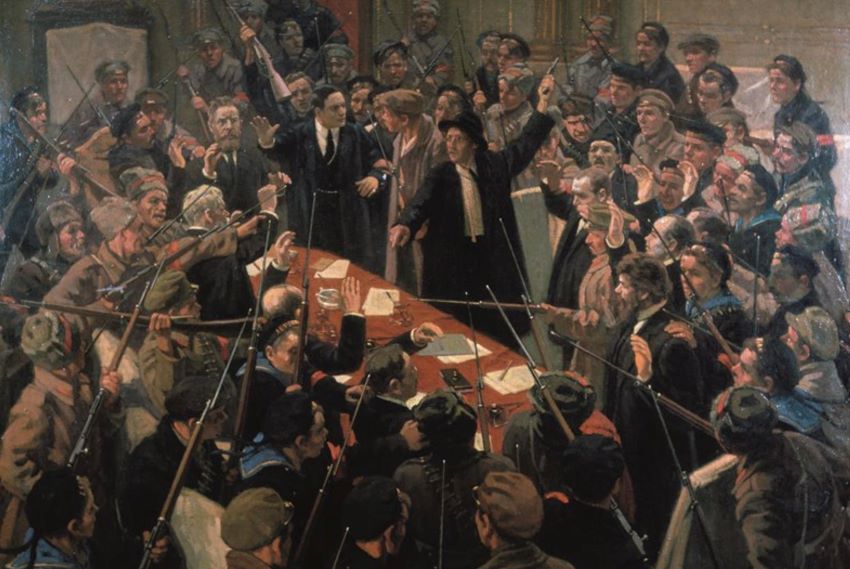

Accanto al governo vero e proprio si trovava il Soviet di Pietrogrado, espressione della democrazia di classe rivoluzionaria. Già nati durante la rivoluzione del 1905, i soviet (dal russo sovet, “consiglio”) erano assemblee di operai, soldati e contadini che si riunivano spontaneamente per discutere e prendere decisioni collettive.

Il problema principale riscontrato da questo nuovo assetto era rappresentato da un’assenza di legittimazione: mentre il Governo provvisorio deteneva la responsabilità ma non il potere politico effettivo, il Soviet, al contrario, mancava di un ruolo istituzionale ma possedeva la legittimità politica e il consenso delle masse. Questo sistema di “doppio potere” (dvoevlastie) avrebbe segnato tutta la fase tra febbraio e ottobre.

L’obiettivo principale del nuovo governo era quello di organizzare le elezioni per l’Assemblea costituente, che avrebbe dovuto poi dar vita a un potere legittimo e duraturo. Nel frattempo, venne stilato un programma di riforme, condiviso in parte con il Soviet, per affrontare i temi cruciali dell’epoca.

In primis, si decise di informare i soldati al fronte dell’avvento della rivoluzione e, con il celebre Ordine n. 1 del Soviet di Pietrogrado, si concesse loro il diritto di costituire comitati, eleggere propri rappresentanti e limitare l’autorità degli ufficiali. In secundis, si deliberò un’amnistia generale per tutti i prigionieri politici, consentendo anche a chi era fuggito di tornare in patria. Infine, divenendo lo stato più liberale e democratico dell’epoca, la Russia di inizio ‘900 smantellò tutti gli organi repressivi, privandosi però degli strumenti necessari per controllare il potere, e introdusse il suffragio universale, anche femminile.

Il precario equilibrio così raggiunto portò a una prima grave crisi del governo nel maggio 1917. I ministri degli Esteri Pavel Miljukov e della Guerra Aleksandr Guckov, sostenendo che fosse necessario continuare a combattere la guerra per non venire meno agli accordi con l’Intesa, si scontrarono con l’opinione pubblica, ormai stremata dal conflitto. In virtù del proprio ruolo di voce del popolo, il Soviet si oppose duramente, costringendo i due ministri alle dimissioni. Seguirono così un rimpasto e uno spostamento del baricentro politico del governo verso sinistra.

Tuttavia, anche all’interno del Soviet vi erano profonde contraddizioni: mentre i Socialisti Rivoluzionari (SR) e i Menscevichi rinnegavano la guerra imperialista, ma continuavano a sostenerne una versione “difensiva” per proteggere la rivoluzione e riconquistare i territori perduti, i Bolscevichi invocavano invece l’uscita immediata dal conflitto, ponendo al centro della loro propaganda il motto “pace, terra, pane”.

Un ulteriore momento di crisi si verificò nell’estate dello stesso anno. Tra giugno e luglio 1917, infatti, l’ultima offensiva russa venne lanciata su pressione di Francia e Gran Bretagna. La cosiddetta offensiva Kerenskij interessò il fronte sud-occidentale, ma la sua efficacia fu assai discutibile: dopo pochi giorni di combattimenti l’esercito fu costretto a una pesante e disordinata ritirata, che accelerò lo sgretolamento delle forze armate.

I soldati, in gran parte di origine contadina, abbandonarono in massa il fronte e tornarono armati nelle campagne dove per difendere i propri interessi ricorsero alla violenza, regolando i conti con i proprietari terrieri e procedendo a una vera e propria socializzazione delle terre.

Alla crescente volontà di pace che serpeggiava tra i soldati – alimentata anche dal proselitismo bolscevico nelle trincee – si aggiunse a Pietrogrado una grande mobilitazione di piazza, guidata dai bolscevichi, che invocava la fine immediata della guerra e chiedeva al Soviet di assumere il potere.

Il Governo provvisorio, incapace di rispondere alle richieste popolari, reagì accusando i bolscevichi di tradimento. Lenin, da poco rientrato dall’esilio, fu costretto a fuggire in Finlandia, mentre il partito si salvò solo grazie alla solidarietà degli altri gruppi socialisti che impedirono una repressione definitiva.

A questo punto sorge spontanea la domanda: se nell’estate del 1917 i bolscevichi sembravano sull’orlo del fallimento, come riuscirono a conquistare il potere nell’ottobre dello stesso anno?