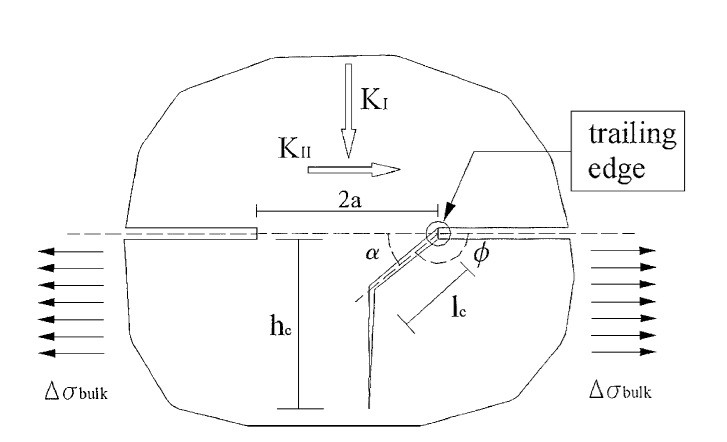

Fig.1. Il modello MIT del Crack Analogue (CA). I corpi a contatto sono semplificati come geometria, e gli scorrimenti sono assunti nulli, per via di attrito elevatissimo. Tuttavia, resta la singolarità tensionale che è la stessa di quella di una cricca di pari dimensioni. Questo permette di applicare la meccanica della frattura.

L’Autore è Professore Ordinario di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine presso il Politecnico di Bari; PhD in Ingegneria dei Sistemi avanzati di produzione (PoliBari-University of Oxford); Senior Research presso il CNR; Post-doc with Prof. D.A. Hills by University of Oxford; Senior Research Fellow by University of Southampton.

Che cos’è la fatica da fretting

Il fretting nasce quando due superfici metalliche, fortemente premute, subiscono micro-scorrimenti ciclici (pochi micron) sotto l’effetto di carichi variabili come vento, traffico o vibrazioni. Questi movimenti invisibili a occhio nudo concentrano le tensioni al bordo del contatto, generano polveri ossidate e innescano cricche precoci.

La combinazione con la fatica porta a una drastica riduzione della resistenza del materiale: la fatica da fretting. Nei cavi che scorrono sulle selle delle torri, dove le pressioni di contatto sono altissime, il fenomeno è inevitabile ed è oggi uno dei nodi più critici nei ponti sospesi e strallati.

Una disciplina specialistica ma decisiva

La fatica da fretting è una materia interdisciplinare che combina meccanica del contatto, frattura e scienza dei materiali. La ricerca di riferimento nasce a Oxford (Hills&Nowell, 1994), che ha descritto le concentrazioni di sforzo ai bordi del contatto. Parallelamente al MIT (Suresh et alii, 1998 e 2000) è nato l’approccio CA-Crack Analogue, che traduce il contatto in una cricca equivalente, rendendo la progettazione più gestibile. Successivamente sviluppato in Italia con il metodo CLNA-Crack Like Notch Analogue (Ciavarella, 2006) vede la doppia possibilità che il fretting sia equivalente a cricca o a intaglio.

Manuali applicativi come l’ESDU 90031 raccomandano di considerare riduzioni enormi delle tensioni cicliche sopportabili: fattore 4 a bassi scorrimenti, fino a 10 ad alti scorrimenti. Questo è di un ordine di grandezza superiore al classico coefficiente 1,35 attualmente usato per le verifiche statiche secondo stati limite negli Eurocodice, il che rende chiaro quanto il problema sia potenzialmente destabilizzante.

Infatti con questo tipo di approccio iper-conservativo, probabilmente il Ponte non si può costruire!

Inoltre è necessario tenere conto di due ulteriori elementi:

- il Knock-down factor, ossia il coefficiente riduttivo che abbassa la resistenza a fatica nominale per tener conto del fretting.

- Gli effetti di scala per cui i provini piccoli mostrano resistenze superiori rispetto ai cavi reali. Nei grandi fasci di fili, il volume sollecitato e la complessità delle interfacce non scalano linearmente. Con il fretting, la curvatura e i micro-scorrimenti peggiorano ulteriormente il quadro, quindi serve testare sistemi vicini alla scala reale.

Il Ponte di Messina è un caso unico

Il ponte sospeso previsto stabilirebbe record mondiali: campata di 3.300 m, torri da 400 m, quattro cavi principali PPWS. Questi passeranno sopra selle in sommità alle torri: un dettaglio noto ma che, con dimensioni mai raggiunte prima, diventa particolarmente delicato e determina criticità non eludibili:

- Scala estrema: pressioni e aree di contatto inedite riducono il limite di fatica previsto dai modelli CLNA.

- Ambiente severo: vento, traffico, sismicità e salsedine amplificano il rischio di micro-sollecitazioni ripetute.

- Dettagli costruttivi: geometria della gola, rivestimenti, lubrificazioni e trattamenti superficiali influenzano in modo sproporzionato la vita a fatica.

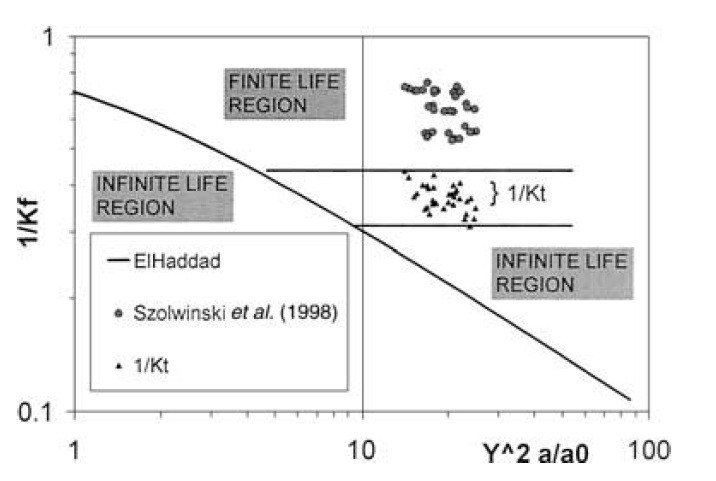

Fig.2. Il diagramma del modello CLNA di Ciavarella. In ordinata abbiamo l’inverso del fattore di riduzione della tensione a fretting fatica, e in ascissa la dimensione dell’area di contatto e un fattore geometrico – di carico Y (vedasi articoli sul CLNA per dettagli). Le zone del diagramma sono divise in zone a vita infinita e zone a vita finita, ma per dimensioni grandi dell’area di contatto il modello CLNA diventa un “notch analogue” e conta la forma delle superfici e la concentrazione finita di tensioni. In ogni caso il modello prevede correttamente i dati di Szolwinski et al 1998.

Norme e linee guida

- Eurocodici:

- EN 1993-1-11 (cavi e tiranti): richiama la verifica a fatica in corrispondenza di ancoraggi e selle.

- EN 1993-1-9 (fatica) + EN 1993-2 (ponti in acciaio): forniscono curve S–N e categorie di dettaglio — ma non includono ovviamente le curve SN per i cavi del ponte!

- Linee guida internazionali:

- PTI Recommendations e fib Bulletin 30: prescrivono prove di qualificazione in grandezza reale su cavo + sella/ancoraggio, con milioni di cicli e prova statica finale.

- EAD/ETAG: fissano prove per sistemi di post-tensione, ma non coprono i cavi principali di ponti sospesi.

Servono prove in scala reale?

- Eurocodici: non impongono prove 1:1 sul cavo principale, ma richiedono che i dettagli critici siano verificati a fatica. La via prudente è testare sottosistemi rappresentativi.

- PTI/fib: sì, richiedono prove a scala reale del sistema cavo + ancoraggio/sella, tipicamente con 2 milioni di cicli e criteri severi di accettazione. Da preferire a Eurocodice, ma di quasi impossibile realizzazione sul Ponte, a meno di considerare il Ponte una prova a fatica prototipale, con i viaggiatori che sono per anni viaggiatori su un prototipo!

Nel caso del Ponte di Messina, una prova 1:1 del cavo principale (diametro >1,2 m, carichi immensi) è logisticamente impossibile. È invece realistica e forse ragionevole la strategia di testare segmenti di cavo e selle in laboratori specializzati (Politecnico di Milano, EMPA, Université Gustave Eiffel, CTLGroup).

Buone pratiche per il progetto

- Prove multi-scala: da campioni elementari a sottosistemi in grandezza reale.

- Margini conservativi: assumere knock-down factors fino a quando le prove non mostrano dati più favorevoli.

- Progettazione del contatto: geometria, materiali, rivestimenti e lubrificazioni sono determinanti.

- Monitoraggio in esercizio: sensori di carico, vibrazioni, emissioni acustiche e sistemi di allarme precoce.

- Ridondanza: prevedere parti sostituibili (liner, rivestimenti).

- Revisione indipendente: data l’unicità del progetto, servono verifiche da parte di esperti internazionali di fretting e fatica.

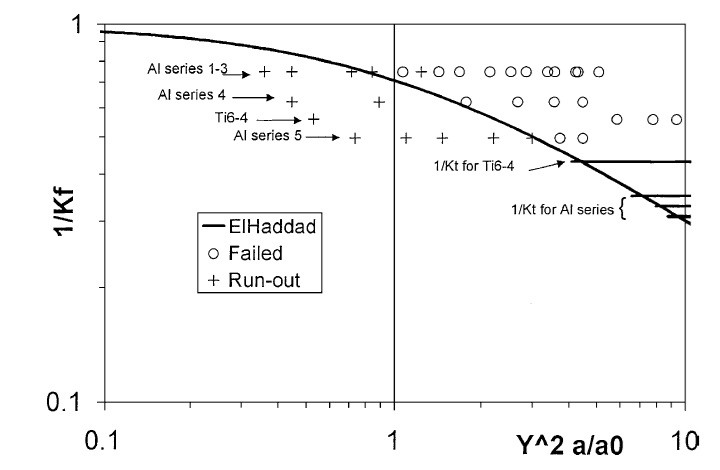

Fig.3. Il modello CLNA applicato a dati di D. Nowell (tesi di dottorato di M.Ciavarella a Oxford supervisionata da D. Hills) in cui il diagramma divide quasi perfettamente i casi a vita finita con quelli a vita infinita degli esperimenti. Si noti che l’aumento delle dimensioni di contatto abbassa il limite di fatica.

Conclusioni

La fatica da fretting è un fenomeno reale e potenzialmente devastante ai passaggi cavo–sella. Per il Ponte di Messina il problema è amplificato da scala e ambiente, e richiede approcci conservativi, anche se non iper-conservativi. In pratica, dobbiamo necessariamente andare fuori dalle normative, ma senza per questo rendere i passeggeri del ponte delle cavie!

Non tutto questo risulta essere stato fatto per il Ponte e staremo a vedere il progresso nei prossimi due anni fino al progetto esecutivo.

Le prove in grandezza reale sono la via maestra secondo PTI e fib, e restano fondamentali anche qui. Tuttavia, un test integrale dei cavi principali è di fatto impraticabile, sia per dimensioni che per durata delle prove a fatica.

La soluzione realistica è combinare:

- prove su sottosistemi rappresentativi,

- margini di progetto molto prudenti,

- dettagli costruttivi ottimizzati,

- monitoraggio continuo in esercizio.

Solo così un fenomeno micrometrico come il fretting può essere mantenuto sotto controllo in un’opera di scala macroscopica come il Ponte sullo Stretto.

Non basta evocare il mito delle grandi opere del passato per legittimare una scelta. In passato grandi opere (il Pantheon, la Cupola Brunelleschi, la Torre Eiffel) furono costruite e il tempo ha dato ragione ai costruttori e progettisti quasi per caso, quasi per miracolo.

Oggi invece non possiamo più rifugiarci nella retorica del coraggio visionario: abbiamo il dovere di sapere, di calcolare, di verificare.

Metodo scientifico, prove, trasparenza nei costi e valutazione di benefici concreti. Allargando la prospettiva oltre il fretting, per capire se il Ponte vuole essere un monumento alla fretta di costruire o una grande opera destinata a restare nei volumi di Storia.

In sostanza occorre riflettere ancora e dubito che questo potrà essere fatto nei due anni che sono a disposizione fino all’approvazione del progetto esecutivo.

Nota a margine

Non mancherà chi dirà (magari colleghi di scienza delle costruzioni o di tecnica delle costruzioni) che solo loro sono competenti su costruzione di ponti, e che chi ha competenza solo su altri settori è incompetente sui ponti.

Grave errore del passato! Il commento può essere capovolto: sono i colleghi competenti di ponti incompetenti in fatica e fretting?

Un ponte ad una campata così lunga e nelle condizioni meteorologiche e orografiche in cui si trova è un sistema in cui necessitano competenze ingegneristiche a largo raggio (civili, meccaniche, aeronautiche, materialiste, elettroniche).

Nel CTS attuale c’è uno sbilanciamento verso le sole competenze di ingegneria, che non toccano nemmeno di striscio il problema enorme della fatica e del fretting fatica.

Precedenti: https://www.genteeterritorio.it/la-farsa-del-ponte-sullo-stretto-la-serie-de-la-fenice-urbana/ – https://www.genteeterritorio.it/la-farsa-del-ponte-sullo-stretto-2-sicurezza-e-trasparenza/ – https://www.genteeterritorio.it/la-farsa-del-ponte-sullo-stretto-3-i-cavi-non-tengono/

19 comments

Grazie per questa spiegazione molto chiara Professore.

Tutto quello che ha illustrato immagino riguardi il fretting a campata completata. Ma l’altra grande incognita è il comportamento del ponte se per miracolo si riuscisse a posizionare i conci e arrivare a 2500-2600 metri. Con il momento esterno indotto dai carichi verticali e orizzontali che cresce con il quadrato dell’aumento percentuale di lunghezza rispetto al Chanakkale ad esempio, con le torsioni e oscillazioni che sarebbero certamente superiori anche a 20-30 metri e con la totale assenza di idee da parte di chi vorrebbe realizzare il ponte di come progettare e realizzare le giunzioni temporanee, come agirebbe questa enorme flessibilità (indotta anche dal fatto che bisogna utilizzare un acciaio da almeno 2100 MPa attualmente inesistente, che sarebbe anche molto più flessibile di quello utilizzato per il Chanakkale da 1960 MPa) sul fretting?

Grazie Professore per il suo magistrale articolo. Mi premerebbe sapere se l’aumento della potenza sia dei venti che dei ” tornado” e simili sia stata lontanamente considerata alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Scommetto oviamente di no!

Mi chiedo come mai quando si parla di opere al SUD si evidenziano solo NEGATIVITÀ mentre quando si tratta di investire al NORD (vedi MOSE , Pedemontane e Trafori vari) i TELECOMANDATI “PROFESSORI “ESPERTI” SI stracciato le vetture..

Anziché “,”sparare cavolate” pensate ad informarvi e a studiare con competenza (se ne avete..??) i MIGLIAIA DI ELABORATI R PROGETTI redatti e verificati da Ingegneri, Tecnici, Scienziati, ecc. di specifici settori di studio. Il PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA ormai è un: OPERA INDISPENSABILE ED IMMEDIATAMENTE REALIZZABILE, s beneficio di tutto il POPOLO ITALIANO. Guai a pensare di bloccare lo sviluppo delle Infrastrutture…. miserabili Sinistroidi!!

A parte i proclami in salsa salviniana, può illustrare il Suo contributo specifico a confutazione delle riflessioni del prof. Ciavarella?

..forse e’ il caso che qualcuno degli estensori di questo pezzo sul ponte si diano una mossa di VIAGGI IN CHINA.. DOVE RIDEREBBERO DE NS FIDICOLO PONTE.. RISPETTO ALLE LORO PROGETTAZIONI/REALIZZAZIONI ANCHE DA AZIENDE ITALIANE.

Quando un progetto di costruzioni che sia un ponte od altro e` troppo innovativo rispetto a strutture analoghe piu` limitate gia` realizzate e ampiamente collaudate nello spazio e nel tempo nulla di certo si puo` asseverare e prevedere vedi Ponte Morandi.

Nei commenti a questo bellissimo articolo del Professor Ciavarella l’unico che non ha messo il proprio nome sei tu, miserabile ignorante. Mostrami i test sull’acciaio 2100 MPa che dovevano iniziare nel 2024; fammi vedere come hanno calcolato la velocità critica torsionale e quale è il valore reale che dovrebbe avere; fammi vedere almeno uno studio preliminare di come realizzeranno le giunzioni temporanee tra i conci, in particolare tra 2023 e 3300 metri; fammi vedere come impediranno la rotazione reciproca e assoluta tra i conci quando, con una campata di 2800 metri non ancorata alle torri dovranno contrastare flessioni e rotazioni di 20-25 metri; fammi vedere uno studio completo sulla faglia Scilla-Palmi. Ci sono docenti universitari di fama mondiale ciascuno nel proprio campo che asseriscono che il ponte è ben lontano dall’avere un progetto definitivo serio. Studia almeno una trentina d’anni tutte le discipline che concorrono allo studio di fattibilità di un opera del genere e poi esprimi il tuo pensiero documentando accuratamente. Ignorante leone da tastiera!

Grazie per l’apporto scientifico a questo grande progetto.

Ho lavorato per alcuni anni come operaio trivellazioni geologiche (carotaggio)e fra geologi sentivo spesso parlare del ponte sullo stretto…e tutto sommato finiva sempre …che era meglio non farlo…metti che tutta la costa Calabro Campana sale e scende…la Sicilia che si sposta…i forti venti dello stretto che in quel punto e come un imubuto…i terremoti dello stretto…a no sottovalutare le temperature dello stretto sopratutto in estate…poi c’è da tener presente visto la lunghezza che se in Sicilia ci sono oltre 40 gradi…può verificarsi un temporale sulla costa Calabra col scendere di temperature improvvise ma solo lì cme reagisce il ferro se in Sicilia si dilata ed in Calabria si restringe per il temporale già la torre Eifel di Parigi a delle notevoli variazioni con i latiesposti al sole e i lati in ombra… e tutto sommato sta in 100 metri…a questi problemi c’è uno ancora più inquietante…chi fornirà l acciaio…e sopratutto chi garantisce sulla qualità dei materiali…visto che in Italia non siamo nuovi a certe ILLEGALITA…

Il ” casus belli” e’ molto chiaro anche per non intimi alla specialità . I 200 anni sono un deterrente per un ex post fra 10 generazioni.

Il ricorso al coraggio di grandi inusitate opere del passato ( Brunelleschi, Tour Eiffel) e’ storicamente disinformato.

Il Brunelleschi ha introdotto formidabili correzioni decisive al buio e senza matematiche disponibili ( Bernoulli). Una roulette.

Oggi non molto e’ mutato , la stessa corporazione degli ingegneri non ” puo” conoscersi. L’ altola’ del fretting e’ orfano.

Avventurosi, avventurieri,avventati, aspiranti, a caccia di miracoli per i secoli.

Non ho ancora riscontrato alcun articolo o commento sui media di carattere tecno-scientifico sul Ponte unico al mondo dove sia posto adeguatamente in evidenza il problema della ”ridondanza strutturale”. Insomma, se uno dei cavi fondamentali di sostegno e sospensione dovesse cedere prima degli agognati 200 anni cosa ne sarebbe di tutto il resto del Ponte?

Quel matrimonio…pardon! ponte non s’ha da fa’!

Sono un uomo della strada e assolutamente non un tecnico. Quindi non do alcun apporto fattivi alla discussione. Ma penso che sal vini il fretting lo abbia assolutamente considerato, ma traducendo fretting con “fretta”. Si quella politica di prendersi i voti dei gonzi. Scusate

Nessuno ci ha detto cosa avverrà nel caso di un forte tornado sullo stretto, i carichi aerodinamici variabili potrebbero fare arrotolare la lunghissima parte centrale del ponte su se stessa e danneggiarlo irrimediabilmente molto prima del fretting. E’ già successo.

La mia accalorata replica era per “Il Mattatore” non per Attilio Regolo ovviamente.

Una scemenza colossale.

Nel tipo di cavo che so impiegherà quel fenomeno non avviene.

Professore de miei….

Complimenti Lucamax, una notizia di rilevanza mondiale! Sei a conoscenza dei risultati dei test sull’acciaio che la COWI A/S (gruppo internazionale di consulenza in ingegneria) e la giapponese IHI Corporation (multinazionale industriale giapponese) sono riusciti ad ottenere in 6 mesi contro i 6 anni necessari. Evidentemente hai un contatto diretto con l’AD della società Stretto di Messina che da 3 anni non risponde alle questioni poste da Professor Antonino Risitano mentre ha dato a te tutti i dettagli sui cavi!

Sarebbe un gesto di estrema generosità da parte tua se condividessi con noi poveri ignoranti questi documenti.

Attilio Regolo, potresti contattare il Prof Risitano e comunicargli che tutte le sue domande hanno finalmente risposta?

Data la sua conoscenza, ci rende anche nota la tipologia del cavo che “lei sa” sarà utilizzato. Giusto per capire la fondatezza del suo commento…

Comments are closed.