Recuperando la periodizzazione illustrata nell’articolo precedente, si inizierà con il trattare in questa sede le prime fasi che hanno caratterizzato la rivoluzione del 1905.

Il periodo nazionale che si fa tradizionalmente iniziare con gli eventi del 9 gennaio 1905 era stato preceduto da diverse riunioni clandestine della Lega di Liberazione e dall’assassinio, da parte dell’ala terroristica dei Socialisti Rivoluzionari, del ministro degli interni Pleve nel luglio del 1904.

Nel 1905 si assiste anche alla nascita dei Soviet, degli auto-governi operai di stampo democratico e socialista, presenti nelle maggiori città del paese.

Il 9 gennaio 1905 fu organizzata, proprio dal Soviet di San Pietroburgo con Trotskij tra i suoi leader, una manifestazione per presentare allo zar una petizione che richiedeva maggiore giustizia sociale e rivendicazioni di partecipazione politica; questo giorno è ricordato dalla storia come “domenica di sangue” per la brutale repressione dell’iniziativa, ordinata da Nicola II alle porte del Palazzo d’Inverno.

L’apertura del fuoco sui manifestanti suscitò sgomento e sdegno nella popolazione dell’impero, che reagì organizzando e partecipando a scioperi di solidarietà in tutto il paese.

Per placare le rivolte e permettere il normale svolgimento delle attività nell’impero, il 18 febbraio lo zar promulgò un manifesto con il quale riconosceva il diritto di espressione della società, assegnava al nuovo ministro degli interni Bulygin il compito di elaborare un progetto per un’assemblea rappresentativa, ma chiudeva le università in quanto luogo di incontri politici e fermento degli studenti.

La legalizzazione di organizzazioni politiche permise la nascita di diverse associazioni professionali che confluivano nella Lega delle Leghe, e la nascita di congressi della Lega contadina che portarono al divampare della rivoluzione anche nelle campagne, dove si richiedeva più terra da coltivare e da cui beneficiare.

Il lavoro del ministro Bulygin culminò il 6 agosto 1905 nella creazione di un’assemblea rappresentativa con funzioni consultive, che prese il nome di Duma; questo organismo veniva eletto attraverso un suffragio ristrettissimo, aveva durata di 5 anni ma poteva essere sciolta dallo zar in qualsiasi momento, e fungeva da camera bassa affiancata da un Consiglio di Stato e dal Senato, di nomina imperiale.

Pensando di aver soddisfatto le richieste della popolazione e non capendo la gravità della situazione ancora in corso, lo zar riaprì le università che divennero luogo di incontro e dibattito politico tra quei movimenti che non erano soddisfatti delle concessioni ottenute. Costituendo quindi un luogo pericoloso agli occhi dell’autocrazia, le sedi universitarie vennero chiuse nuovamente, ma la rivoluzione non cessò di esistere.

È con il 12 ottobre del 1905 e l’organizzazione di un enorme sciopero generale che ha inizio la seconda fase rivoluzionaria; per la prima volta lo sciopero non fu organizzato con l’intento di mostrare solidarietà bensì per finalità politiche, spaventando fortemente lo zar, che delegò al primo ministro l’incarico di contenere il problema.

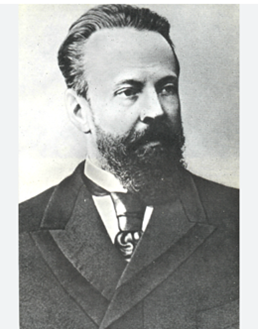

Il ministro Vitte era un politico fedele alla dinastia Romanov ma allo stesso tempo aveva ottime capacità di dialogo con i liberali, e nutriva anch’egli degli obiettivi riformatori come l’affermazione del principio di solidarietà ministeriale, che avrebbe concesso al ministro maggiore autonomia nella gestione del paese.

Vitte riuscì a vincolare lo zar nella promulgazione del Manifesto del 17 ottobre che concedeva le libertà fondamentali a tutta la popolazione, l’ampliamento del suffragio e l’impossibilità di approvare leggi senza il consenso della Duma; non costituendo però una vera e propria legge costituzionale ma solo una solenne promessa, il Manifesto accontentò i moderati portando maggiore stabilità nel paese, ma non placò l’animo dei rivoluzionari che lo consideravano una beffa.

Primo ministro Sergej Jul’evič Vitte

Primo ministro Sergej Jul’evič Vitte

Dal congresso degli Zemstva tenutosi in novembre emerse infatti uno scenario politico piuttosto frammentario; i moderati, riunitosi nel partito Unione Ottobrista (comunemente chiamati ottobristi perché sostenitori del Manifesto), ritenevano che la rivoluzione avesse fatto il suo corso e che era giunto il momento di ricomporsi intorno allo zar per garantire stabilità all’impero. La sinistra, riunitasi nel partito Cadetto di stampo costituzionalista-democratico, non si considerava più rivoluzionaria ma mantenne l’alleanza con l’ala radicale la quale, organizzata in Sinistra Rivoluzionaria (SR), in Menscevichi e Bolscevichi, credeva nel continuo della rivoluzione.

L’ultimo atto propriamente rivoluzionario fu organizzato appunto dai radicali con un’insurrezione armata a Mosca nel dicembre 1905, che fu però brutalmente repressa dalle truppe che nel frattempo erano tornate dalla guerra contro il Giappone, segnando così la fine della fase rivoluzionaria culminata nel processo ai membri del Soviet.

Con il ritorno dell’esercito e l’appoggio degli ottobristi e in parte dei cadetti si apre una nuova fase costituzionale che portò ad una più chiara regolamentazione dei diritti ottenuti e ad un maggior dialogo tra partiti e autocrazia.