Spiace ma non fu guerra civile il brigantaggio. O meglio, i Borboni ci provarono ad alimentarla ma fallì. Anche se ci vollero più di dieci anni per stroncarla. Perciò sbaglia Gianni Oliva, storico a Torino delle istituzioni militari – “La prima guerra civile. Rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia Mondadori” – a fare scialo del termine ormai di moda dopo il libro di Pavone Einaudi del 1991 sul biennio 1943 1945, una guerra civile etc.

No, si trattò di molte bande già endemiche al tempo dei Borboni che profittarono del trapasso di potere e raccolsero sbandati e campieri dei possidenti in lotta tra di loro per il demanio in vendita. Contadini ribelli alla Leva. Impoveriti dalla fine degli usi civici feudali, ex militari ribelli alle prepotenze, incarcerati e rissosi come Carmine Crocco. Il generale di Rionero. In tutto non più di 20mila uomini in lotta per il territorio da controllare per estorsioni e saccheggi e senza alcun progetto politico o idea di nazione Stato alternativo. Volevano prestigio e mano libera come le bande del west di metà Ottocento in terre vergini, o dopo la guerra di secessione. Fu un moto sparso di anarchia sociale con forti radici nella plebe contadina ma temuto dai contadini pur vessati da vecchi e nuovi padroni. Inclusi appunto i briganti che si autopromuovevano a giustizieri e si spacciavano come tali. Ma erano solo in cerca di razzie e controllo delle zone dalla Sicilia alla Puglia alla Calabria all’Irpinia al salernitano e al basso Lazio.

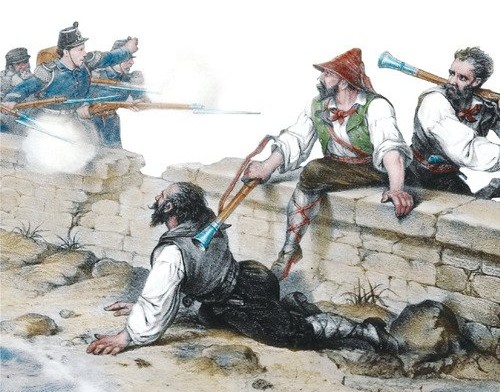

Ci vollero repressione cieca piemontese, bersaglieri e guerra di guerriglia dei generali Pallavicini e Lamarmora. Per sconfiggere questa criminalità sociale già presente, ma esplosa con lo Stato unitario che non aveva il controllo del territorio. Tuttavia il capo dei capi, Crocco, fu alfine catturato in fuga dai Pontifici e alfine consegnato al Regno d’Italia che lo chiuse a Portoferraio dove morì nel 1905. Comandava non più di 2000 uomini. Altri capi furono Caruso, Ninco Nanco, Malacarne, Spizzichicchio, molte donne armate, tutti in lotta per il territorio e men che mai legittimisti se non per convenienza e sopravvivenza.

Non si intende negare le radici sociali del fenomeno, e infatti Gramsci ne ravvisò le origini nel nuovo assetto post-unitario, senza riforma agraria, con più tasse specie su macinato, leva forzata, e abolizione di legnatico, viatico, focatico, mense e poi spoliazioni. Ma la protesta non assurse mai a guerra guerreggiata di massa con due idee di patria. Di quando in quando Crocco assunse pose legittimiste, ma il suo motto in carcere fu: “Il brigante è come la serpe, se la lasci stare non morde”.

Insomma, i briganti erano delle bande di sbandati in lotta per il controllo delle aree e le risorse. Una mafia cavalleggera di grassatori che tenevano al prestigio e non di rado beneficavano la gente povera per ingraziarsela. Nessuna civiltà contro un’altra. Nessun progetto. Anche se il brigantaggio fu espressione seria e sanguinosa della Questione Meridionale, generata dallo stalinismo liberale del nord. Che, come diceva il massimo storico italiano del Risorgimento Franco della Peruta, fu un pessimo affare per il Mezzogiorno aldilà della inevitabile Unità d’Italia favorita anche dall’immobilismo borbonico, che si inimicò anche la Gran Bretagna nel Mediterraneo.