Quando Lenin fu colpito dal primo ictus nella primavera del 1922, nessuno poteva immaginare che quel momento avrebbe segnato l’inizio di una nuova epoca politica per la Russia sovietica. L’uomo che aveva guidato la rivoluzione e superato la guerra civile cominciava a perdere forza, mentre attorno a lui prendeva forma un apparato destinato a sopravvivergli e a trasformarsi nel pilastro del potere staliniano.

Ancora nel 1922, il partito creò due organi centrali che avrebbero cambiato per sempre la struttura del potere sovietico: il Politburo, segreteria dell’ufficio organizzativo del Partito, incaricato di definire le grandi linee politiche, e l’Orgburo, l’ufficio politico del comitato centrale del Partito, responsabile dell’organizzazione interna e della gestione del personale.

Lenin, indebolito dalla malattia e consapevole dei rischi di burocratizzazione, pensava a questi organi come strumenti di efficienza, capaci di alleggerire il peso decisionale del governo. In realtà, essi divennero il cuore del nuovo sistema: un’arena ristretta dove pochi uomini controllavano l’intero partito.

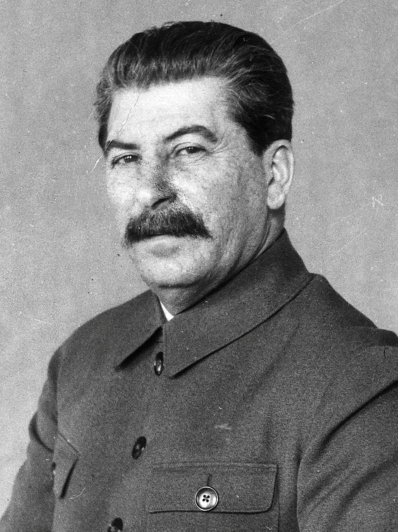

Proprio in questo contesto, nel maggio 1922, venne nominato Iosif Stalin a capo della Segreteria Generale. Era un incarico apparentemente tecnico, pensato per coordinare i lavori dei vari dipartimenti e supervisionare la nomina dei quadri locali. Ma Stalin comprese prima di tutti che il potere non risiedeva più soltanto nei decreti o nei congressi, bensì nella macchina organizzativa che decideva chi dovesse parlare, chi tacere e chi essere espulso. Attraverso la segreteria e l’Orgburo, costruì una rete di funzionari fedeli che gli permisero di influenzare dall’interno le decisioni del Politburo e di manovrare le maggioranze nei congressi del partito.

Mentre Lenin era costretto a ritirarsi progressivamente dalla scena politica a causa degli ictus successivi, Stalin divenne di fatto l’arbitro della vita interna del partito. Le nomine dei segretari regionali, dei direttori di giornali e delle organizzazioni locali passavano tutte attraverso la sua approvazione. Quello che in apparenza era un compito amministrativo si rivelò un’arma politica di portata enorme: chi doveva rappresentare il partito a livello locale, chi sedeva nei congressi e chi votava le mozioni era scelto o approvato da uomini legati al segretario generale.

Il Politburo, composto da un ristretto gruppo di dirigenti, tra cui Trotskij, Zinov’ev, Kamenev, Bucharin e Stalin stesso, divenne il luogo in cui si decidevano tutte le questioni cruciali. Lenin, quando le condizioni di salute glielo permettevano, continuava a intervenire, ma ormai con crescente difficoltà. Nel “testamento politico” scritto tra la fine del 1922 e l’inizio del 1923, Lenin espresse la sua preoccupazione per la crescente burocratizzazione del vertice, e accusò esplicitamente Stalin di essere “troppo rude” e di abusare del proprio potere, raccomandandone la rimozione. Ma quando il documento venne letto al XIII Congresso nel maggio 1924, era già troppo tardi: Stalin aveva consolidato la sua posizione grazie all’appoggio di Kamenev e Zinov’ev, che scelsero di tenerlo riservato per timore di incrinare la coesione interna del gruppo dirigente. Trotskij, rimasto l’unico con il prestigio personale sufficiente per opporsi al nuovo equilibrio, non colse subito la portata della trasformazione in corso.

Dopo la morte di Lenin nel gennaio 1924, Stalin trasformò tale perdita in un’occasione di legittimazione personale: promosse la costruzione del mausoleo sulla Piazza Rossa, impose l’uso dell’appellativo “leninismo” per definire l’ortodossia ideologica e si presentò come l’unico vero custode dell’eredità del defunto leader. La “canonizzazione” di Lenin divenne lo strumento per sacralizzare il potere del partito e, attraverso di esso, il proprio.

Nel frattempo, il processo di accentramento continuava. Nel 1924, Stalin introdusse la politica del “socialismo in un solo paese”, in contrapposizione alla teoria della “rivoluzione permanente” sostenuta da Trotskij, che sosteneva la necessità di espandere la rivoluzione a più paesi per garantire la sopravvivenza del sistema. La dottrina del “socialismo in un solo paese”, apparentemente pragmatica, incontrò il favore di molti dirigenti: dopo anni di guerre e isolamento, la promessa di costruire il socialismo entro i confini nazionali appariva più realistica e rassicurante. All’interno dell’apparato, Stalin sfruttò il consenso crescente per rafforzare il controllo sull’Orgburo, da cui dipendevano tutte le nomine, e sul Segretariato, che supervisionava la burocrazia di partito. In breve tempo, la centralizzazione amministrativa si trasformò in centralizzazione politica.

Nel 1925, Trotskij fu costretto a dimettersi dalla carica di Commissario alla Guerra; nel 1926 venne espulso dal Politburo, e l’anno successivo dal partito. Nel frattempo, Stalin si era liberato anche dei suoi alleati temporanei, Zinov’ev e Kamenev, accusandoli di frazionismo. Nessuno, all’interno del partito, poteva più contrastarlo: controllava la macchina organizzativa, i flussi di informazione e la memoria stessa della rivoluzione, reinterpretata attraverso il culto di Lenin.

Quando nel 1929 Trotskij fu definitivamente espulso dall’URSS, il cerchio si chiuse. In meno di un decennio, Stalin era passato da funzionario silenzioso a padrone assoluto del partito e dello Stato. Il Politburo, nato per collegialità, era ormai ridotto a un consiglio consultivo; l’Orgburo, a un ingranaggio della sua volontà. L’Unione Sovietica entrava in una nuova fase, quella dell’industrializzazione forzata e della collettivizzazione, ma anche dell’accentramento totale del potere in un’unica figura, dando vita ad un regime che prese sempre più lesembianza di un totalitarismo.