Abbiamo chiuso il terzo articolo sulla Quadrilogia dedicata a Bonucci, preannunciando le “sàpide” eresie di cui si rese testimone l’Architetto Carlo Bonucci nella sua opera “Pompei descritta” – una sorta di Guida colta, concepita secondo un percorso di visita – pubblicata in più edizioni negli Anni Venti del Milleottocento.

Prima che, per lui, cominciasse un cursus honorum che lo portò lontano da Pompei ed Ercolano, sue prime sedi di lavoro nella Archeologia vesuviana. Dalle due città antiche, in fase di scavo, Bonucci – promosso ad altri incarichi, a Napoli e nel Flegreo, di fatto fu allontanato – inseguito da accuse di “mala gestio” degli Scavi e dei Restauri che egli conduceva comunque pioneristicamente – provenienti dall’interno della “Amministrazione delle Belle Arti”.

Noi che scriviamo, però, riteniamo che – alla base di accuse e incomprensioni – ci furono forse più le idee di Carlo Bonucci, che generarono scandalo e avversione contro il suo operato. E noi amiamo definire eretiche le sue tesi troppo avanzate, quasi provocatorie, per i tempi, in un’epoca di fatali rivolgimenti politici.

D’altra parte, i decenni centrali dell’Ottocento furono tempi tempestosi per l’intero Regno delle Due Sicilie, ma in particolare per la sua capitale, Napoli, che fu conquistata e declassata a capoluogo Regionale.

Lo stesso Bonucci, espressione della borghesia napoletana, colta e cattolica, del primo Ottocento, inopportunamente, si rese protagonista del sostegno alla candidatura di Alessandro Dumas “padre” alla Direzione del Museo Archeologico Napoletano e degli Scavi di Pompei. Egli forse sperava che Dumas – che già lo conosceva e apprezzava per le sue pubblicazioni – potesse riproporlo alla carica di Direttore degli Scavi di Pompei, dove aveva subito accuse strumentali e, di fatto, una defenestrazione… promosso sul campo… da Architetto Direttore ad Architetto Locale!

Ma, proprio Pompei fu teatro di circostanze particolarmente dure da digerire per Carlo Bonucci.

Impotente, egli infatti dovette assistere alla adozione, nell’anno 1865 – da parte del suo forse maggior rivale Giuseppe Fiorelli – della sua originale vecchia tecnica dei “calchi in gesso” in cavità per ricavarne le “impronte originali”, durante gli scavi archeologici. Egli stesso, infatti, già a partire dal febbraio dall’anno 1813, aveva notato e rilevato che tre scheletri rinvenuti durante uno scavo avevano lasciato nella cenere le impronte dei loro corpi. E aveva però preferito, per comprensibili motivi di carattere personale – forse morale, forse religioso – eseguire in seguito soltanto calchi di suppellettili e di ante di porte in legno.

Il ricordo che, quindi, resta indelebilmente a noi contemporanei dell’intensa attività di Carlo Bonucci per Pompei è proprio la sua Guida colta: Pompei descritta, da cui abbiamo stralciato e sveliamo al lettore le brillanti intuizioni dal forte sapore di eresia, sempre temperata dalla Ragione.

Eccole, in ordine cronologico, nelle pagine della Guida bonucciana:

Per quando riguarda le “Fortificazioni” pompeiane, Carlo Bonucci scrive: “Compariscono di tratto in tratto delle Torri quadrate (…) Erano lontane tra loro un tiro di dardo; ma verso il Settentrione, ove l’accesso alla collina era più difficile, (…) la loro distanza è molto maggiore (…) E’ di là che gli abitanti di Pompei hanno dovuto più d’una volta eseguire degli attacchi contro le truppe di Silla…” Ma da qui a ipotizzare la funzione non ossidionale, ma archeoastronomica delle Torri pompeiane, il passo è breve, per altri studiosi, che non rigettano ex ante la dottrina archeoastronomica.

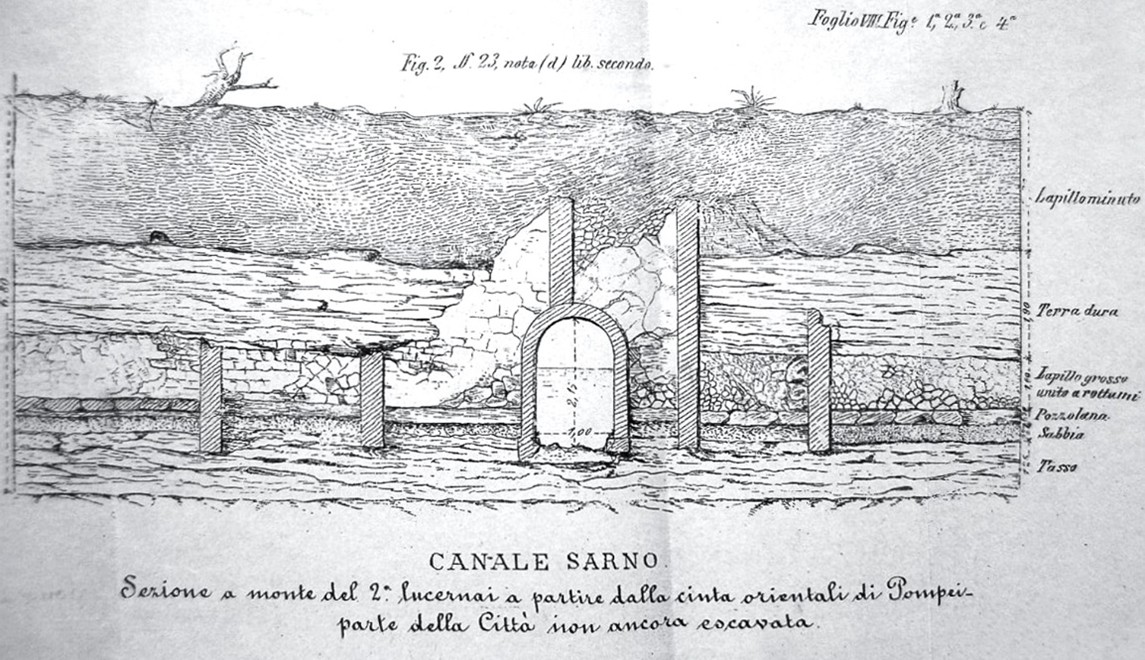

Nel caso del “Tempio di Iside”, Carlo Bonucci non soltanto riconosce la presenza delle acque del Canale Sarno nel sottosuolo del Tempio, ma anche la funzione sacrale e cerimoniale del Pozzo Isiaco, che lo stesso Bonucci definisce con un termine antiquato, a fatica da noi decrittato. Bonucci, infatti, scrive: …Una vasta conserva che ricevea il Canale del Sarno, è lì presso destinata a tal’uffizio…

Ebbene, il termine “Conserva” va interpretato come “serbatoio d’acqua”. E, quindi, diviene chiara per il lettore la interpretazione della “Nota n° 12” dell’ampio corredo di “Note” che chiudono la Guida, quando Bonucci scrive così: “…Dall’essersi osservato nell’interno dell’acquidoto che passa pel Tempio d’Iside le tracce dell’opera reticolata, sembra evidente, che la più gran parte del Canale del Conte, appartenga all’antico acquidotto di Pompei, nel quale dovette incontrarsi.” Eresia pura per i tempi. Ripresa verso la fine dell’Ottocento dal Domenico Murano, ingegnere militare napoletano, studioso di Preistoria e Idraulica e, poi, da altri archeologi.

Ancora oggi vista però come tale, da gran parte della “Archeologia “togata.

Quando, poi, Bonucci si sofferma sul Teatro grande, rincara la dose eretica, nella sua descrizione, in provocatorio anticipo rispetto alla opinione prevalente dei suoi contemporanei, scrivendo così: Questo teatro, come tutti i monumenti più elevati di Pompei si vede rovinato e privo dei suoi marmi nelle parti superiori, che non poterono per la loro eminenza essere interamente sepolte dall’eruzione. E qui Carlo Bonucci, osservando la depredazione dei marmi “nelle parti superiori” del Teatro, si pone contro tutti coloro che – ieri o ancora oggi – danno Pompei come sepolta nei secoli dal Vesuvio, le cui coltri vulcaniche, invece, non erano riuscite a seppellirla completamente.

Infine Bonucci, descrivendo l’anfiteatro Pompeiano, scrive: …Delle graticole di ferro difendevano le prime sedie degli spettatori, ed un canale d’acqua vi solea girare d’intorno per impedire, che non vi si avvicinassero anche di troppo.” E qui Carlo Bonucci entra a briglia sciolta “in medias res”, con una propria deduzione “eretica” sulle naumachie, le quali – a evidente suo avviso – potevano farsi grazie alla possibilità di allagare comunque alcune zone dell’arena anfiteatrale.

Questa sua osservazione pone il problema dell’approvvigionamento di grandi quantità d’acqua nella zona dell’Anfiteatro, peraltro contiguo alla Natatio, presente nella Palestra Grande, anche essa necessitante di importanti quantità di acqua, che solo un canale di portata perenne, ma regolabile, poteva fornire.

E proprio là passa il Canale Sarno, che la gran parte degli addetti ai lavori, oggi ritengono solo un accidente seicentesco ben realizzato da Domenico Fontana, il quale così incrociò la storia degli Scavi di Pompei nel Milleseicento.

La ipotesi di parziale allagamento dell’Anfiteatro pompeiano, avanzata da Carlo Bonucci, invece apre… mari di affascinanti ipotesi liquide sull’arcaicità di alcuni tratti “isiaci” del Canale Sarno, che da oltre quattro secoli attendono una “nuova verità”… Svelata finalmente!