Con quest’articolo si conclude la mia ricerca sull’Inconscio archeologico di Pompei, in compagnia dell’amico psichiatra Antonio Morlicchio, più avvezzo di me a muoversi nei meandri, a volte insondabili, della Psiche umana. E ringrazio il Direttore di questo giornale, Flavio Cioffi, per avere sostenuto e condiviso la mia iniziativa. Con i due precedenti articoli (https://www.genteeterritorio.it/pompei-animata-dalle-nuove-scoperte/ – https://www.genteeterritorio.it/gli-scavi-di-pompei-e-linconscio-archeologico/) abbiamo assodato che Pompei con il procedere degli scavi che l’hanno portata in luce dal Settecento a oggi – per ormai un quarto di millennio – ha dimostrato di avere una Grande Anima. Essa si è nutrita degli apporti culturali delle popolazioni della Valle del Sarno e del “Territorium” vesuviano. Per un arco temporale ancora più vasto – che va dalle epoche precedenti l’eruzione vesuviana del 79 d.C. fino ai lunghi secoli che la seguirono – prima e dopo la sua “scoperta” portata avanti dal 1748 con lo scavo archeologico sistematico.

Le attività di scavo hanno avuto anni fecondi ma, a volte, frenetici, che hanno condizionato negativamente la conservazione stessa di Pompeii, esponendola a un degrado difficilmente arrestabile. Nemmeno la Guerra mondiale la risparmiò. Fu allora, però, che i ripetuti bombardamenti su Pompei antica – sulla quale furono sganciate oltre cento bombe d’aereo – costrinsero gli archeologi a fare i conti con la Pompei esistente “sotto” la Pompeii romana liberata dai crolli. Emersero le diverse Pompei preromane giacenti sotto di essa. Oggi invece dallo scavo in corso nell’Insula Meridionalis emergono contemporaneamente la Pompei preromana, quella Romana stroncata dall’eruzione pliniana e la Pompei posteruttiva, per le recenti scoperte dell’esistenza di nuclei abitati “sopra” la Pompei sepolta nel 79 d.C. Stabilita e condivisa con i lettori, quindi, la esistenza delle Pompei sottostanti la Pompeii romana degli Scavi, io posso riprendere l’Intervista con lo psichiatra, alla ricerca dell’inconscio archeologico, tanto caro a Gabriel Zuchtriegel.

E, dunque, procedo con la mia domanda, chiedendo allo psichiatra di esplicitare a me e al lettore la connessione tra la Psiche umana e l’Archeologia, ricevendone la seguente risposta.

“La connessione tra la psiche umana e l’archeologia è una metafora potente e ricorrente, che ha trovato espressione in diversi ambiti del pensiero, dalla psicoanalisi alla letteratura. L’idea di “scavare” nel passato per portare alla luce strati nascosti, reperti dimenticati e rovine di civiltà sepolte, si adatta perfettamente alla ricerca dei contenuti profondi e inesplorati della nostra mente. L’articolo dell’e-journal del Parco di Pompei, in cui si parla di Inconscio archeologico, ci offre vari spunti di riflessione.

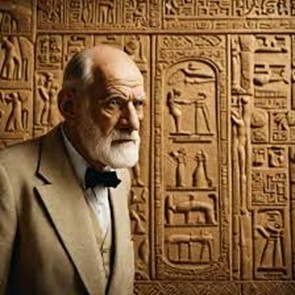

“Sigmund Freud, padre della psicoanalisi, fu un appassionato di archeologia e collezionista di reperti antichi. Non è un caso che la metafora archeologica sia centrale nella sua teoria. Freud vede il lavoro psicoanalitico come uno scavo archeologico. Il terapeuta è l’archeologo che, partendo da indizi apparentemente insignificanti (sogni, lapsus, libere associazioni), cerca di ricostruire la storia psichica del paziente. L’inconscio è come una città sepolta, un’antica Roma dove strati successivi di civiltà (le diverse fasi della vita) si sono sovrapposti, lasciando tracce e rovine. L’obiettivo dell’analisi è riportare alla luce questi contenuti, affrontando le resistenze che li mantengono nascosti. Ma Freud, strenuo sostenitore del razionalismo positivistico del suo tempo, concepisce l’inconscio come un semplice contenitore individuale, un unico strato sincronico, dove tutto diventa spiegabile con l’erklaren del ragionamento scientifico, anche se lo stesso Freud riconosce che la psiche umana è molto più complessa del materiale archeologico.

“Carl Gustav Jung, allievo di Freud, ha utilizzato la metafora archeologica, ma in un’accezione più vasta e universale, legata al concetto di “inconscio collettivo”. Se l’inconscio freudiano è un sito di scavo personale, quello junghiano è una sorta di scavo universale. L’Archeologia non serve a riportare alla luce solo i ricordi individuali, ma anche le immagini, i simboli e i miti ancestrali che Jung ha chiamato “Archetipi”. Questi archetipi sono come reperti preistorici, strutture psichiche comuni a tutta l’umanità, che emergono dai sogni, dalle fantasie, dai miti e dalle fiabe. Nel nostro caso, sarebbe quello della “Grande Anima” di Pompei.

“Un’ulteriore illuminante metafora ci viene poi da Fëdor Dostoevskij che, con il suo romanzo Memorie dal sottosuolo, anticipa temi che saranno centrali nella psicoanalisi, pur senza usare esplicitamente la metafora archeologica in senso stretto. La sua opera, tuttavia, può essere letta come una potente prefigurazione. Questo “sottosuolo” non è solo un luogo fisico, ma è una metafora della sua psiche tormentata, un luogo di macerie e rovine interiori, dove si nascondono i pensieri più oscuri, i rancori e le auto-giustificazioni. In sintesi, la metafora archeologica offre una chiave di lettura illuminante per comprendere queste tre figure:

-Freud: L’archeologo che ricostruisce la storia individuale a partire da reperti rimossi.

-Jung: L’archeologo che scopre reperti universali (archetipi) nel substrato comune della psiche umana.

-Dostoevskij: L’archeologo di sé stesso, che scava nel proprio “sottosuolo” esistenziale, portando alla luce le rovine della propria anima senza trovare una via d’uscita.

A questo punto, io concludo atterrando sul quesito/problema posto dall’e-Journal: i reperti rinvenuti in uno strato sincronico che ingloba anche altri strati e livelli sincronici, precedenti o successivi, anche pre e posteruttivi, pongono nuovi problemi a chi scava per poi presentare le parti scavate ai visitatori. Allora cosa sacrificare e cosa conservare in sito?

Ebbene, da architetto restauratore prestato all’Archeologica, indico una quarta figura, immanente su ogni scavo e/o restauro: Cesare Brandi e la sua fondamentale “Teoria del Restauro” e le sue tesi sulla Storicità in sé e fuori di sé. C’est tout!