È del 1962 questo scritto del filosofo e sociologo Elias Canetti, il saggista bulgaro di lingua tedesca insignito nel 1981 del Nobel per la letteratura. “Sul rapporto fra sopravvivenza e potere, Canetti si è soffermato a lungo nel suo saggio ‘Masse und Macht’, Glaassen, Hamburg, 1971 (trad. it., ‘Massa e potere’), di cui il presente scritto sintetizza alcuni punti principali” (Furio Jesi). Ed è lo stesso Canetti a confermare che “il saggio ‘Potere e sopravvivenza’ riprende, applicandola in un contesto un po’ diverso e con una più spiccata accentuazione, una delle idee principali di ‘Massa e potere’. È stato più volte dimostrato che nella forma concentrata di questo saggio essa è in effetti una buona introduzione al libro più vasto.

«Voglio ora parlare della sopravvivenza – mi riferisco naturalmente alla sopravvivenza degli altri – e cercare di dimostrare che questa sopravvivenza sta nel nocciolo di tutto ciò che chiamiamo, un po’ genericamente, potere.

(…) Il primo impulso in chi vede dinanzi a sé un morto, specialmente se il morto in qualche modo lo riguarda, ma non solo in tal caso, è l’incredulità. Con diffidenza se è un nemico, con aspettazione tremante se è un amico, si spia ogni moto del suo corpo. Si è mosso, respira. No. Non respira. Non si muove. È proprio morto. Subentra allora il terrore di fronte alla realtà della morte, che si potrebbe definire l’unica realtà, una realtà talmente inaudita che include in sé tutto il resto. Il confronto con il morto è un confronto con la propria morte, meno di essa poiché non si muore veramente, più di essa poiché ce n’è sempre anche un’altra.

(…) Il terrore suscitato dal morto quando giace dinanzi a chi lo guarda è compensato da un senso di sollievo: chi guarda, non è lui il morto. Sarebbe potuto esserlo. Ma chi giace è l’altro (…).

È questa la sensazione che, rapidissima, ha il sopravvento; ciò che dapprima era terrore trapassa in soddisfazione (…). Questo fatto è così orribile e nudo che lo si vela con ogni mezzo. Che ci si vergogni di esso oppure no, è determinante per la valutazione dell’uomo. Ma ciò non muta nulla quanto al fatto in sé. La situazione del sopravvivere è la situazione centrale del potere. Sopravvivere non è solo spietato, è qualcosa di concreto: una situazione ben delimitata, inconfondibile. L’uomo non crede mai del tutto alla morte finché non l’ha sperimentata. E la sperimenta negli altri. Essi muoiono dinanzi ai suoi occhi, ciascuno singolarmente, e ogni singolo che muore lo convince della morte. Alimenta il terrore dinanzi alla morte, ed è morto in sua vece. Il vivo lo ha spinto avanti al suo posto.

(…) La passione è quella del potere. A tal punto è legata alla realtà della morte che ci appare naturale; la accettiamo come accettiamo la morte, senza porla davvero in discussione, senza renderci conto seriamente delle sue diramazioni e delle sue conseguenze.

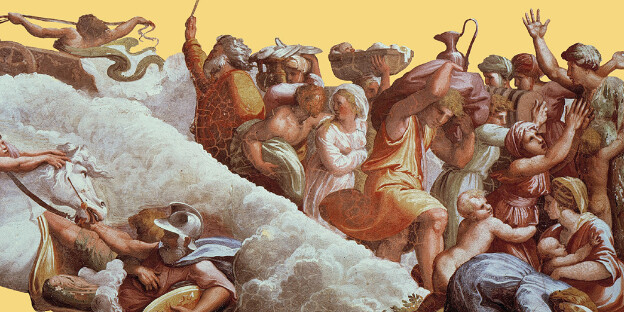

(…) Ciò che in tempo di pace è vietato con le più dure sanzioni, qui è non solo preteso dal singolo, ma praticato in massa. Il sopravvivente ritorna dalla guerra con accresciuta coscienza di sé, anche quando i combattimenti non sono stati favorevoli alla sua parte. Altrimenti non si capirebbe perché uomini che hanno visto da vicino gli aspetti più orrendi della guerra, ben presto poi li dimentichino o li trasfigurino. Un certo splendore di invulnerabilità irraggia intorno a chi ritorna dalla guerra sano e salvo.

(…) Per il potente è più utile che le vittime siano dei nemici; ma anche gli amici servono allo scopo. In nome di virtù virili, egli esigerà dai suoi sudditi le cose più difficili, o addirittura impossibili. Che così soccombano, non ha per lui la minima importanza. Può dar loro a intendere che ciò sia un onore. Li legherà a sé con il bottino che da principio procura loro. Si servirà del comando, che appunto è fatto per i suoi scopi (non possiamo ora addentrarci nella disamina precisa, ed enormemente importante, del comando). Se ne è capace, li ecciterà a formare masse guerresche e farà balzare dinanzi ai loro occhi tanti di quei nemici pericolosi che infine sarà loro impossibile separarsi dalla propria massa di guerra. Egli non rivela loro le sue intenzioni profonde; può fingere bene, e trova cento pretesti convincenti per ogni ordine che impartisce. Può darsi che nella sua arroganza egli si tradisca quando si trova fra gli intimi, e allora lo fa in termini assai chiari, come Mussolini che parlando con Ciano dichiara il suo popolo uno spregevole branco di pecore, della cui vita naturalmente non gli importa.»

Elias Canetti, Potere e Sopravvivenza (trad. di Furio Jesi).