Quando le armi tacquero, la Russia sovietica scoprì di aver vinto la guerra civile ma di aver perso quasi tutto il resto: città esauste, campagne dissanguate, un’economia al collasso e una società attraversata da rancori e paura. Fu in questo paesaggio che Lenin costruì la sua ultima stagione politica, breve e decisiva, segnata da una svolta tattica in economia, dal consolidamento del potere del partito e dall’apertura della questione più insidiosa: chi avrebbe raccolto la sua eredità.

La prima risposta arrivò nell’immediato. Nel marzo 1921, all’indomani dell’ammutinamento dei marinai di Kronštadt e delle rivolte contadine nel cuore del paese, Lenin annunciò la Nuova Politica Economica. La NEP fu una brusca sterzata rispetto al Comunismo di guerra: reintrodusse elementi di mercato, legalizzò il piccolo commercio, restituì margini di autonomia ai contadini permettendo loro di vendere i surplus dopo aver pagato un’imposta in natura. Non era una rinuncia all’ideale socialista, ma una tregua necessaria per “tirare il fiato”, riaccendere la produzione e ricucire il rapporto tra il potere rivoluzionario e un paese stremato. In pochi anni, i mercati tornarono a pulsare, le città si rianimarono, i raccolti migliorarono: la Russia cominciò lentamente a uscire dalla carestia che nel 1921–1922 aveva colpito duramente le regioni del Volga.

La svolta economica procedette di pari passo con un irrigidimento politico. Al X Congresso del partito, sempre nel 1921, fu votato il divieto di frazioni interne: il centralismo democratico, già cifra dell’organizzazione leninista, si trasformò in disciplina ferrea. La lezione della guerra civile era stata assorbita fino in fondo: di fronte alle tempeste sociali e alle pressioni internazionali, la gestione del dissenso non poteva più essere lasciata all’improvvisazione. La Čeka, simbolo della repressione rivoluzionaria, fu riorganizzata nel 1922 nella GPU e poi nell’OGPU, a testimonianza di uno Stato che, pur cambiando strumenti, non intendeva allentare la presa. Al tempo stesso, il potere si fece più “tecnico”: nel 1921 nacque il Gosplan, il nuovo organismo di pianificazione chiamato a dare coerenza industriale a un’economia mista, mentre l’elettrificazione del paese continuava ad avanzare come promessa di modernità.

Sul fronte estero, Lenin cercò di rompere l’isolamento diplomatico. Nell’aprile 1922, a Rapallo, la Russia sovietica e la Germania di Weimar si riconobbero reciprocamente, cancellarono le pretese finanziarie e aprirono la via a collaborazioni economiche e militari discrete ma reali.

Non meno delicata fu la questione delle nazionalità. Dalla guerra civile era emerso un mosaico di repubbliche e territori che il centro intendeva riunire senza riproporre, almeno formalmente, il vecchio imperialismo. Nacque così ufficialmente, il 30 dicembre 1922, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: un’unione “volontaria” di repubbliche che trasferivano a Mosca le leve fondamentali del potere, conservando simbolicamente sovranità e bandiere.

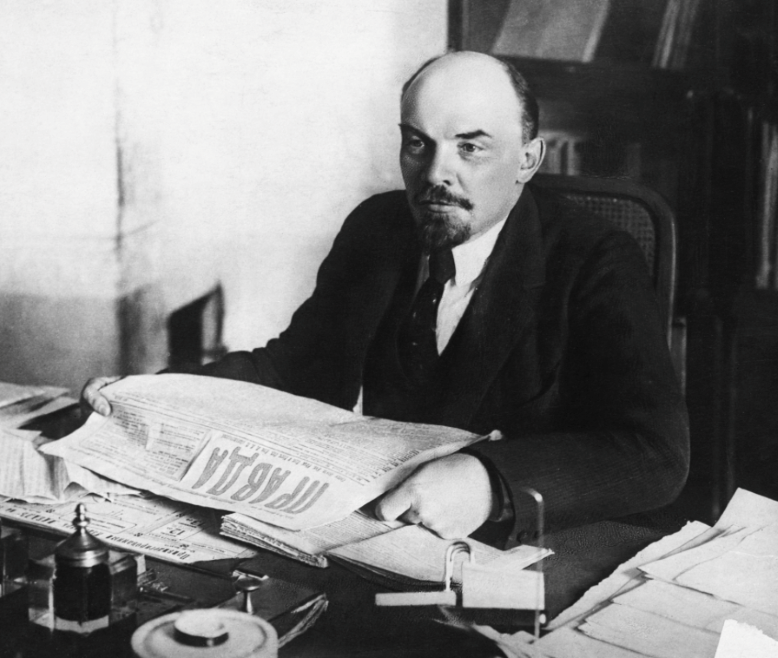

La salute di Lenin intanto declinava. Colpito da un primo ictus nella primavera del 1922 e da un secondo alla fine dell’anno, fu costretto a ridurre drasticamente l’attività politica. Fu in quei mesi, tra la fine del 1922 e l’inizio del 1923, che dettò le pagine poi note come “testamento”: un bilancio severo del gruppo dirigente, con giudizi taglienti su Trotsky, Bucharin, Zinov’ev e Kamenev, e soprattutto un avvertimento su Stalin, di cui segnalava la “rudezza” e la tendenza ad accentrare. Il terzo ictus, nel marzo 1923, lo rese quasi completamente afasico; la scena politica si spostò così verso la lotta per la successione.

Lenin morì il 21 gennaio 1924, a Gorki, poco fuori Mosca. Il funerale divenne un rito fondativo: l’imbalsamazione del corpo, il mausoleo sulla Piazza Rossa, la nascita del culto del leader come forma di legittimazione del presente e ipoteca sul futuro. Al suo passaggio, la Russia sovietica era un paese più stabile di quello del 1921, ma non pacificato; più produttivo, ma ancora povero; più rispettato all’estero, ma guardato con sospetto. Aveva guadagnato tempo con la NEP, consolidato lo Stato-partito e disegnato una federazione che parlava il linguaggio dell’eguaglianza delle nazioni, mentre concentrava il potere nel centro.

L’ultima stagione di Lenin fu, in fondo, un esercizio di equilibrio tra ideologia e necessità. Riuscì a scongiurare il collasso con concessioni pragmatiche, ma affidò la rivoluzione a un apparato che ne irrigidì le forme. Alla sua morte, la domanda che aleggiava su Mosca non era soltanto chi avrebbe guidato l’Unione Sovietica, ma quale delle due anime del leninismo avrebbe prevalso: la flessibilità tattica della NEP o il richiamo a una modernizzazione forzata, decisa dall’alto.