Prendo spunto dal vasto interesse suscitato dall’ultimo stimolante articolo apparso sull’e-Journal del Parco Archeologico di Pompei dal titolo: “La rioccupazione di Pompei dopo il ‘79. Riflessioni a margine dell’ inconscio archeologico”, a firma di Gabriel Zuchtriegel, archeologo, e Anna Onesti, architetta. Personalmente però – essendo architetto soltanto prestato alla Archeologia e dovendo trattare più diffusamente di Inconscio, sebbene “soltanto” archeologico – ho sentito il bisogno di confrontarmi con un colto e fine psichiatra, già mio interlocutore privilegiato durante la mia fatica per la pubblicazione del volume : “Pompei. Il Tempio di Iside. Le radici liquide della Terza Pompei” ed. Flavius2020.

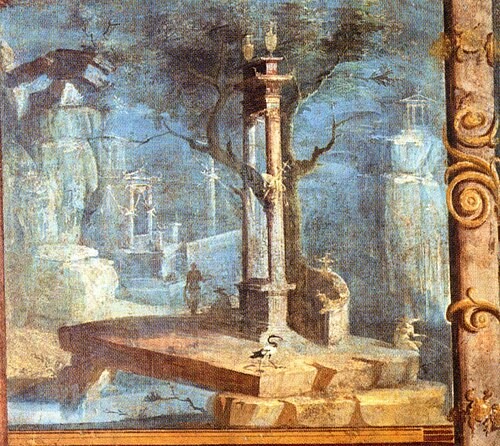

Una fatica, la mia, solitaria ed eretica. Dedicata al Tempio di Iside, stella singolarmente luminosa e nota dell’Universo Pompei, ispiratrice di Mozart, frequentato da estasiati visitatori già dalla seconda metà del Settecento, quando cominciò per esso il primo scavo. In questi giorni teatro di Musica Isiaca.

In verità, la mia ricerca aveva come suo primo obiettivo l’affermazione della arcaicità del Pozzo sacro Isiaco. Individuava poi, come ancora più antico, in particolare il tratto di Canale Sarno, che attraversa il Giardino del Tempio, riprendendo le posizioni inascoltate di grandi studiosi sette-ottocenteschi come Raffaele Garrucci, Cataldo Iannelli e Antonio Bonucci, definiti “eretici”. Peraltro, la prima costruzione del Tempio di Iside risalirebbe, secondo non pochi autorevoli archeologi, al Terzo Secolo avanti Cristo, ben prima quindi della sua ricostruzione avvenuta dopo il terremoto del 62 d.C., come nel sito una lapide celebra. Comunque, la prima datazione, preromana, io la accetto come possibile, pur rimanendone laicamente dubbioso. D’altra parte, si sa che: Ubi maior minor cessat.

Secondo obiettivo della mia ricerca fu però il diradamento e la sconfessione di certe false certezze – sul farsi del quarto di Millennio della “Storia” degli Scavi di Pompei – tramandateci dalla quasi totalitaria vulgata della Archeologia, che amo definire “togata”, per indicarne la fideistica e immota ufficialità di facciata, tipicamente ministeriale, ma non solo.

Questo secondo obiettivo lo ho raggiunto in pieno, visto che oggi diffusamente si parla – in ogni sede e a ogni livello – della distruzione di Pompei, senza però coniugarla necessariamente con la sua completa sepoltura, come per centinaia di anni si è fatto.

Oggi infatti è un dato condiviso – e non più rimosso – che la sepoltura definitiva di Pompei si completa soltanto con la eruzione di Torre del Greco dell’anno di grazia 1631, come recita una lapide vicereale di appena qualche anno dopo, affissa in località Epitaffio, lungo la Via Nazionale, già Via Regia delle Calabrie, nel territorio della stessa Torre del Greco.

Peraltro, anche la “Archeologia giudiziaria” inaugurata dalla Procura penale di Torre Annunziata nasce da queste rimozioni, in quanto il reinsediamento posteruttivo dei fabbricati rurali e dei cellai dello scomparso Ager Pompeianus per lunghissimi secoli avvenne spesso sulle creste murarie degli edifici antichi pompeiani, emergenti ancora dalle coltri vulcaniche vesuviane.

In alcuni casi – come a Villa dei Misteri e a Villa Imperiali – gli insediati furono indotti dalle circostanze oggettive alle attività silenti di ricerca e scavo archeologico, che diventarono clandestine solo nel Novecento. Per la precisione, soltanto nel 1909 con la legge 364, detta anche Legge Rava-Rosadi, la prima – e tardiva – dello Stato Italiano volta alla Tutela del Patrimonio culturale del Belpaese.

Oggi la questione del reinsediamenti – come le favelas verticali dell’Insula Meridionale – è trattata con piena trasparenza dal Parco Archeologico di Pompei sull’ e-Journal, come io riporto nell’incipit di questo articolo, a proposito della “rioccupazione” di Pompei antica dopo il 79 d.C. Essa però innesca una dualità, una sorta di nuovo e più complesso “inconscio archeologico”, versante di riflessione particolarmente sentito da Gabriel Zuchtriegel. Da qui la mia decisione di ricorrere a uno psichiatra, come mio interlocutore sull’Inconscio Archeologico.

E’ Antonio Morlicchio, mio vecchio amico e sodale da più generazioni, essendo stato io allievo del suo papà Davide, uomo originale, grande collezionista di Arte contemporanea napoletana e meridionale del Novecento. Antonio, tra l’altro, risulta il più diretto discendente di suo nonno Francesco Morlicchio, medico ed erudito archeologo, vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, anche coprotagonista, non militare, durante la costruzione del Polverificio Borbonico. Francesco, cui è intitolata la Biblioteca comunale di Scafati, scrisse una prima Guida di Pompei Illustrata nel1901, in cui affermava che il Pozzo Isiaco era alimentato da uno “spiraglio” del Fiume Sarno. E affermava ciò, nonostante che Giuseppe Fiorelli, autorevolissimo Direttore degli Scavi di Pompei – in una propria guida del 1875 dal titolo “Descrizione di Pompei “ (che faceva chiaramente il verso alla Guida “Pompei descritta” dell’architetto Antonio Bonucci, risalente agli anni venti dell’Ottocento) – avesse descritto il Pozzo come una delle “favissae” del Tempio “ora riempiuta dalle acque del Fiume Sarno”.

Antonio Morlicchio, da psichiatra ed esperto, alla mia domanda sulla Dualità che permea questa nuova fase della Archeologia pompeiana mi ha così risposto:

“Già Max Weber nel primo Novecento aveva evidenziato la dualità della Scienza, distinguendo verklaren da festehen, distinzione ancora valida e attuale. La Verstehen (Comprensione) si riferisce all’interpretazione del significato culturale o simbolico di un oggetto o un sito. Si cerca di capire “perché” un determinato manufatto è stato creato o utilizzato, basandosi sul contesto in cui è stato trovato. Questo approccio è spesso legato all’ermeneutica e all’interpretazione soggettiva. La Erklären (Spiegazione), al contrario, si concentra sulla spiegazione delle cause e degli effetti. In archeologia, questo significa analizzare i dati scientifici per capire “come” e “quando” sono stati realizzati manufatti o altre opere.

L’archeologia si trova spesso a metà strada tra le scienze umane (che puntano alla comprensione) e le scienze esatte (che puntano alla spiegazione). Allora già si pone una dicotomia: da una parte dati scientifici e pertanto oggettivi, dall’altra interpretazione e quindi inevitabilmente soggettività. In teoria dovrebbero essere due facce della stessa medaglia, ma in molti casi la complessità mette in crisi la possibilità di superare questa dicotomia. E le scoperte, come quella degli insediamenti post 79 sulla Insula Meridionalis ci pongono di fronte ad una nuova complessità e ad una nuova dicotomia: Archeologia verticale o orizzontale, Archeologia sincronica o diacronica?“

(continua)