Palermo, 1937. Un uomo compie una serie di omicidi efferati: nello stesso giorno uccide la moglie, un collega di lavoro che ne aveva preso il posto nell’ufficio da cui era stato licenziato e il potente gerarca fascista che ne aveva deciso il licenziamento. Il regime è al suo apogeo, la pena di morte è stata reintrodotta nel 1926 per i colpevoli di attentati “contro la sicurezza dello Stato” ed è stata estesa ad alcuni reati comuni con il nuovo codice penale del 1930, il codice Rocco. La retorica fascista celebra, quale fondamento della propria credibilità politica, il ripristino e la tutela dell’ordine pubblico. Nonostante le cronache tacciano l’accaduto, l’opinione pubblica è a conoscenza dei fatti. Alla pressione politica si somma quindi l’indignazione popolare nell’esigere un provvedimento esemplare: la pena di morte.

“La macchina giudiziaria si muove – e sin dall’inizio aleggia sul processo l’ombra della condanna a morte. In Italia ‘si dorme con le porte aperte’: era questa una delle più sinistre massime del regime, che molto teneva a sottolineare, in mancanza della libertà, il proprio culto dell’ordine”. Eppure… si profila un personaggio, un ‘piccolo giudice’ che, “trovatosi fra le mani quel delicato processo dove le autorità tenevano ad applicare la pena di morte, quale prova della loro fermezza morale, testardamente si oppone, soltanto perché ha un’idea netta e precisa della Legge”.

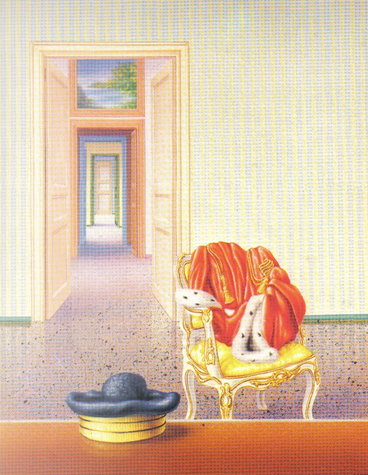

«Le porte aperte. Suprema metafora dell’ordine, della sicurezza, della fiducia: “Si dorme con le porte aperte”. Ma era, nel sonno, il sogno delle porte aperte; cui corrispondevano nella realtà quotidiana, da svegli, e specialmente per chi amava star sveglio e scrutare e capire e giudicare, tante porte chiuse. E principalmente eran porte chiuse i giornali: ma i cittadini che spendevano ogni giorno trenta centesimi di lira per acquistarlo, due su mille nel popolatissimo sud, di quella porta chiusa non si accorgevano se non quando qualcosa accadeva sotto i loro occhi, qualcosa di grave, di tragico, e ne cercavano la notizia o che non trovavano o che trovavano impudicamente imposturata (…).

Nel caso che il giudice stava per affrontare un uomo che aveva ucciso tre persone in un breve giro di ore – l’impostura era arrivata all’apice e si era rovesciata nel grottesco, nel comico.

Vittime erano state, nell’ordine delle ore, la moglie dell’assassino; l’uomo che dell’assassino aveva preso il posto nell’ufficio da cui era stato licenziato; l’uomo che, al vertice di quell’ufficio, ne aveva deciso il licenziamento. Ma, stando al giornale, nessun omicidio c’era stato: della moglie non si parlava; e gli altri due eran morti improvvisamente sì, ma di natural morte. Per due giorni la cronaca si era occupata di loro: la morte improvvisa, i funerali, il cordoglio della cittadinanza. E crediamo possa servir da modello… la notizia così come apparve, all’indomani dei tragici fatti, sul più diffuso giornale dell’Isola:

“La notizia dell’improvvisa morte dell’Avv. Comm. Giuseppe Bruno, Presidente dell’Unione Provinciale Fascista Artisti e Professionisti e Segretario del Sindacato Forense, rapidamente diffusasi nella nostra città ha suscitato profondo generale cordoglio in tutti gli ambienti in cui l’illustre Estinto era altamente stimato per le sue nobili qualità di mente e di cuore (…). Fin da ieri sera la Salma, composta in una camera ardente presso l’Unione Professionisti e Artisti, è stata meta di un intenso pellegrinaggio da parte delle principali Autorità e Gerarchie Fasciste e Sindacali, nonché di larghissime rappresentanze delle categorie dei Professionisti e degli Artisti. Trasportata nel tardo pomeriggio di ieri nella sede dell’Unione, la Salma è stata vegliata durante la notte dai Giovani Fascisti (…). Ai funerali parteciperanno le Autorità e le Gerarchie e tutti i Sindacati di categoria con a capo i gagliardetti, i Segretari e Presidenti dei singoli Direttorii. I Camerati interverranno alle esequie in divisa fascista”.

(…) Sì apparteneva… al fascismo, era fascismo, l’idea che alla sua esistenza e sicurezza e difesa la pena di morte fosse come connaturata, sospesa su tutto ciò che potesse rivolgerglisi contro e pronta, al di qua o al di là del giudizio, a cadere su ogni persona che comunque l’offendesse. Così la pena di morte era rientrata, dopo circa quarant’anni, nella legge italiana: per la difesa dello Stato fascista; e si era arrivati a darla a chi aveva l’intenzione, soltanto l’intenzione, di attentare alla vita di Mussolini.

(…) Ma, escludendone sicuramente uno, tutti i giurati erano, al cominciare del processo, astrattamente favorevoli alla pena di morte: per ragioni, come ben vedeva il procuratore, di porte aperte. Solo che in ciascuno l’astratto consenso subiva, nel ragionarlo, delle modificazioni e moderazioni che se non finivano col negarlo, a negarlo si avvicinavano. Comune a tutti era l’affermazione che alcuni, per certi delitti di particolare efferatezza o di abietti scopi, la meritassero. Ma tra la considerazione che la meritassero e la necessità di darla, cominciava il divario delle opinioni: e soprattutto riguardavano, per alcuni, l’errore giudiziario (…). La pena di morte è legge, ci sono dei delinquenti che la meritano: “ma è davvero affar mio stabilire se la meritano e dargliela?”»

Leonardo Sciascia, Porte aperte.