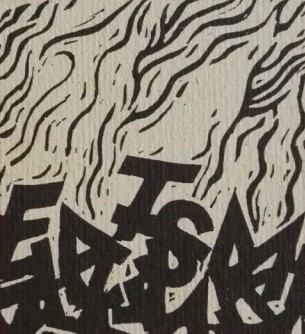

“Accatastare libri scaraventandoli dagli scaffali di una biblioteca, poi giù in strada per dare loro fuoco, tra le urla scomposte di un entusiasmo delirante. Ma cosa significa davvero bruciare i libri? È solo il gesto violento di una censura o nasconde di più?”. Giuseppe Montesano è uno scrittore e critico che introduce un testo del sociologo e filosofo tedesco Leo Löwenthal, testimone diretto del rogo nazista del maggio 1933: “Ma il rogo dei libri non è il solo metodo che distrugge quella conoscenza che insegna a pensare criticamente, perché oggi è in atto qualcosa di nuovissimo e che non si rivolge più agli oggetti fisici della conoscenza, i libri, ma va a toccare l’essenza stessa del conoscere”.

«“Tutti gli imbecilli del mio paese mi chiamavano eretico, e a un certo punto mi sono trasformato in eretico per meritarmi il nome con il quale mi rendevano onore”: così scriveva nella Cina imperiale del XVI secolo Li zhi, un filosofo e uno storico che aveva confessato di aver imbrogliato agli esami per diventare letterato perché convinto che nemmeno il suo maestro capisse ciò che insegnava, un filosofo e uno storico che solo tardi si era dedicato a studiare sul serio la filosofia che lui, al contrario dei confuciani, non riteneva una ripetizione dei classici ma un autentico ‘aprire gli occhi’ (…). Avversato con asprezza dagli intellettuali confuciani che lui riteneva asserviti al potere governativo, Li zhi discuteva con gli intellettuali all’opposizione ma senza far parte del loro gruppo, convinto che si trattasse di una opposizione che era lo specchio rovesciato e ipocrita di quel potere a cui credeva di opporsi. Sosteneva che il pensiero di Confucio, su cui si fondava il dominio piramidale della società cinese nel XVI secolo, fosse solo un guscio vuoto che tutti lodavano per convenienza, e a sessantatré anni pubblicò un libro intitolato Fen shu, vale a dire Da bruciare, a cui fece seguire un libro che intitolò Cang shu, ovvero Da nascondere: ma era troppo tardi per nascondersi. Nel 1600 una massa di beoti aizzati dai letterati di governo bruciò la sua stanzetta nel monastero, Li zhi fuggì vagando dagli amici di casa in casa, finché non fu arrestato e rinchiuso in carcere a Pechino. Là si suicidò nel 1602, lo stesso anno in cui fu ordinato dai burocrati del governo del celeste Impero il rogo dei suoi libri. La profezia racchiusa nel titolo Da bruciare si era realizzata.

(…) Nello spettacolo già mediatico del 1933 (i ‘Bücherverbrennungen’, i roghi di libri organizzati dalle autorità della Germania nazista, ndr) e dopo, veniva umiliata la cultura in quanto pretesa di giudicare i ‘fatti’, quei ‘fatti’ che già il maestrino italiano di Hitler (Benito Mussolini, ndr) aveva eletto a sua guida contro le ‘parole’ dei colti, e nel rogo dei libri il regime hitleriano metteva in scena la purificazione dalla malattia del pensiero critico: fornendo alle masse festose la cullante giustificazione del proprio stato di ignoranza e di passiva accettazione dello stato delle cose come solo ‘fatto’ degno di essere studiato, pensato, diffuso (…).

Oggi il rogo della riflessione critica sui ‘fatti’ non è più letterale, ma si è trasformato e dematerializzato: siamo entrati nell’era del rogo della lettura, un tempo in cui il rogo fisico dei libri non serve più ai poteri dominanti. Solo dei dittatori ignoranti e ingenui bruciano ancora i libri (…)

(…) Oggi i politici e i loro scherani intellettuali dichiarano l’inefficienza del sistema scolastico, sostenendo che bisogna migliorare la funzione dell’apprendimento scolastico a tutti i livelli, ma allo stesso tempo dichiarano che la cultura profonda, ovvero critica, non serve a niente per avere o fare un lavoro: e non si tratta per costoro dell’importanza di apprendere un lavoro in quanto mestiere, che è una cosa educativa di per sé se avviene secondo giustizia, ma di far diventare l’individuo la cosa stessa del proprio mestiere, trasformando gli analfabeti relativi in analfabeti funzionali. La lettura libera non è prevista dalle recenti riforme della scuola buona dei test e del fasullo avviamento al lavoro (…) Il rogo dei libri, che è ormai il rogo della lettura critica, è oggi mediatizzato: passa attraverso una immoral suasion, un discorso nascosto che tende a degradare l’adoperabilità della lettura-cultura per la vita, spingendo affinché la mentalità collettiva o la cosiddetta opinione pubblica non si formi sui libri che richiedono la lettura profonda, ma si formi nel pulviscolo della nube mediatica integrata dai social.»

Giuseppe Montesano, Da bruciare?